当年的组雕创作现场

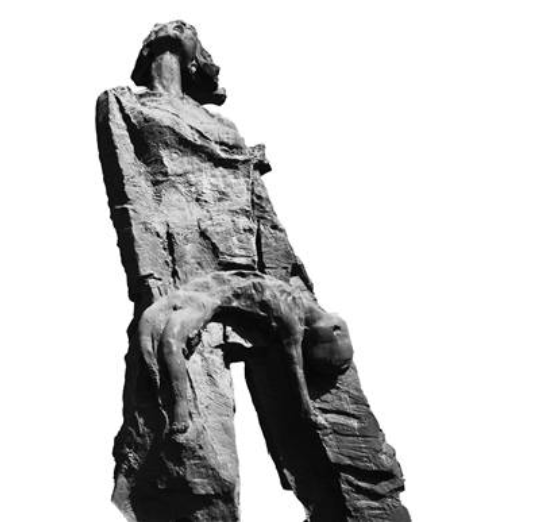

大型雕塑《家破人亡》

编者按 为缅怀南京大屠杀的无辜死难者,缅怀所有惨遭日本侵略者杀戮的死难同胞,缅怀为中国人民抗日战争胜利献出生命的革命先烈和民族英雄,现任全国政协常委、中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席、国际著名雕塑家吴为山在2005年-2007年期间创作、落成的《侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程主题雕塑》,成为了我们铭记历史、寄托哀思的载体。这一组大型群雕真实记录了大屠杀中南京市民“家破人亡”的惨烈,激发了中国人民的爱国情怀,更让生活在当下的人们珍惜现在的和平生活。

让我们跟随吴为山先生的笔触,从他为本报独家撰写的稿件《塑魂鉴史,珍爱和平》中领略艺术创作的情感和理念,领会雕塑跨越国界所传递的“凝固历史、永祈和平”的信念。

今天,12月13日,第七个国家公祭日。

我忘不了,2012年9月,在联合国总部,联合国前秘书长手抚南京大屠杀组雕,表情凝重,情不自禁地说:“这些雕塑表现了全人类的灵魂。”

我忘不了,爱国科学家杨振宁在凛冽的寒风中伫立侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的组雕前,流着眼泪说:“看到这惨烈的形象,我仿佛听到了当年日本鬼子飞机的轰炸声……”

我忘不了,德国大使、俄罗斯大使、乌克兰大使、法国大使等国际人士看到这组雕塑时,所表示的正义!

我忘不了,包括日本参观者在内的所有观众在《家破人亡》《逃难》雕塑前流下热泪……

我更忘不了,大屠杀幸存者常志强在《最后一滴奶》雕塑前泣不成声,喊出:“这就是我可怜的妈妈和弟弟啊……”

这组雕塑的模型被国家领导人送到了以色列耶路撒冷犹太大屠杀纪念馆;这组雕塑被俄罗斯国家艺术科学院永久陈列;这组雕塑立在韩国济州岛……

这些把我的思绪拉到了2005年12月15日,两天前,正是我们刻骨铭心的“12·13”。那一天,我心情沉重仿佛时间倒流到1937年那血雨腥风的岁月,我恍惚走向南京城西江东门,这里是当年屠杀现场之一。白骨层层铁证男女老少平民屈死于日军的残暴里。而今纪念馆扩建又在地下挖出一批尸骨,极目西望长江滔滔,平静中有巨大的潜流,俨然三十万亡灵冤魂的哀号。

雕何?塑何?

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆工程的扩建是历史的需要,是人类的灵魂工程。作为凝固历史,铸造国魂的雕塑则是直接进入人心灵的,它为人们对客观史实的认识提供价值判断之参照。

如此重大的题材,如此重要的地点,如此壮观的场馆,雕何?塑何?雕塑者何为?!我认为,凝固平民悲怆的形象,表现祖国母亲蒙难,呼唤民族精神崛起,祈望和平应当是整个作品的表现核心。

雕塑应当一目了然而又层层深入,悲情意识由内而生发。因此,叙事性、史诗般群雕组合可产生这样的感情交响,波澜跌宕,起伏壮阔。在这恢宏的精神意象辐射下,一个强有力的旋律在我内心油然而生:

高起——低落——流线蜿蜒——上升——升腾!

它对应着:体量、形态、张力产生的悲怆主题《家破人亡》,继而是各具神态、体态、动态的《逃难》群雕(十组人物),继而是由大地发出的吼声,颤抖之手直指苍天的《冤魂呐喊》。

这组组雕的背景是以三角形体面为元素的主体建筑为背景,组成激越而低沉,悲惨而激愤的乐章。

塑造手法中刀砍、棒击、棍敲与手塑相并用,其雕痕已显心灵伤痕,是民族苦难记忆,是日本军国主义暴行的罪证记录。

在组雕中,从遇难者群像的惨烈足以佐证日军之凶残与兽行。历史不会因时代变迁而改变,铁证如山的南京大屠杀惨案不容否认。

《家破人亡》

“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”其核心是“遇难、纪念”。

它的第一主题应当是《家破人亡》,且以12米的高度,表现被凌辱的母亲悲痛之极,无力的手托着蒙难的儿子麻木地向着苍天呼号,屈辱而不屈。她是千千万万受难家庭的代表,是蒙难祖国母亲的象征。

造型似大写的“人”,嶙峋而沧桑的身躯在视觉上给人以震撼,带着这样的震撼缓缓移步纪念馆的大门,长长的路当成为观众凝思与纯化心灵的流程,该雕塑的创作手法采用“大写意”,让母体成为山河、成为巨石。

《逃难》群雕

我常常在思索,如真的存在灵魂,那当年的受难者会怎样告诉今天的人们,他们身心的创伤?我曾访问幸存者常志强,他亲眼看着自己母亲被日本人刺死,亲弟弟泪水、鼻涕与母亲血水、奶水冻凝一起。回想往事,这位老人声泪俱下,噩梦未醒。我有一个强烈的欲望,要复活那些受屈的亡灵。

我将这10组21个人物置于水中,与行人及建筑若即若离,营造时空的对语。尺度近乎真人,从感觉世界里与观众互为参与。他们中有妇女、儿童、老人,有知识分子、普通市民、僧人等。最为让人悲怜的是常志强的母亲将最后一滴奶喂给婴儿;最为勾起回忆的是以儿子搀扶八十岁母亲逃难的历史照片为原型的创作;最为令人惊恐的是那被日军强奸的少女为一洗清白而投井自尽;最为引人沉思的是僧人为死者抹下含冤的双目……这21个人物,虚实错落形成悲烈的曲线。

雕像为银灰的色质。迥然于见惯了的青铜、古铜色,它是另一个世界,另一个时空冤魂,是弥天恐怖中的逃难者。

《冤魂呐喊》

这组雕塑我做得极为淋漓酣畅,它可以凭藉体态、动态的极端夸张而达到极强的表现意念,可以将老人那颤抖的经脉刻画得入微而生动,也可以从他们凸起的双眼揭示那惊恐与仇恨!它以劈开的山形寓意破碎的祖国河山,其豁口便自然成了纪念馆的门道。它虚拟城门,是逃难之门,是死亡之门。左侧三角形直指苍穹,塑造了一呐喊的冤魂,右侧表现的是平民生灵被屠戮的场面。它拔地而起,斜插云霄;是冤屈的吼声,是正义的呼号。

本版撰稿 吴为山