往期回顾

揭秘西街遗址①:秦淮河畔发现“最早的南京城”,距今至少有3000年

东吴灭亡后,陆逊之孙、当时的文坛领袖陆机来到洛阳,入仕西晋。他在《怀旧居赋》中回想当年秦淮河畔的家,写下了“望东城之纡余、邈吾庐之延伫”的名句。陆机提到的“东城”就是“越城”。

此次西街遗址考古发现证明,“越城”与南京城市的兴衰起伏同步。在经历了秦汉数百年的沉寂后,随着“衣冠南渡”,南京成为华夏文明在南方的中心,“越城”也再度登上历史舞台。 扬子晚报/紫牛新闻记者 张可

数百年沉寂后

六朝时代,“越城”与南京一同崛起

公元前333年,楚国灭越后仍重视经略南京地区,在今天的清凉山设置了“金陵邑”,后来又有了更响亮的名字“石头城”。

而那座吴国先民营建、越国修葺沿用的“越城”一度被荒废。西街遗址考古项目负责人、南京市考古研究院副研究馆员陈大海介绍,此次西街遗址考古发现,三国之前的数百年间的文化层缺失,也几乎没有同时期遗物出土。

直到东吴定都南京,越城旧址才再度被人们启用。《建康实录》记载,陆机在担任东吴牙门将军时,宅邸在西街遗址所在的“长干里”,而越城就在其东南方,因此陆机在赋中称之为“东城”。而“纡余”意为迂回曲折,说明东吴时期越城又重新出现在人们的视野中,即将发挥其重要地理优势。

现有的考古资料显示,东吴都城建业城、皇宫太初宫就在南京今天市中心的洪武路-游府西街一带。陈大海认为,秦淮河是守护都城南方的重要屏障,因此重新启用秦淮河南岸的越城,作为把守南大门的重要堡垒,是情理之中的。

守卫建康城

多场重要战役发生在此,出土铁刀、路障等军事文物

西晋末年,北方陷入各族军阀混战,中原世家大族南迁避祸,成立的东晋政权定都南京,继续沿用东吴时期的都城、宫城。越城也继续为建康城把守着南大门。

东晋、南朝政局动荡、政权更迭频繁,建康城屡经战火。陈大海介绍,文献中屡见六朝时期“修治越城”、“戍越城”、“据越城”、“顿越城”、“屯越城”、“战于越城”、“行经越城”等记载,凸显了其重要地位。

越城,是那个并不太平的时期攻守京师的必争之地。例如,东晋初年晋明帝曾率军渡过秦淮河,在越城发动突袭,大破王敦军,为彻底平定“王敦之乱”奠定基础;东晋末年卢循叛军直逼建康,刘裕班师回援,修治越城作为一处重要阵地,并成功将卢循打出建康;南齐末年,萧衍起兵进攻建康,到达后派手下大将王茂进据越城,最终萧衍攻破建康,建立南梁……

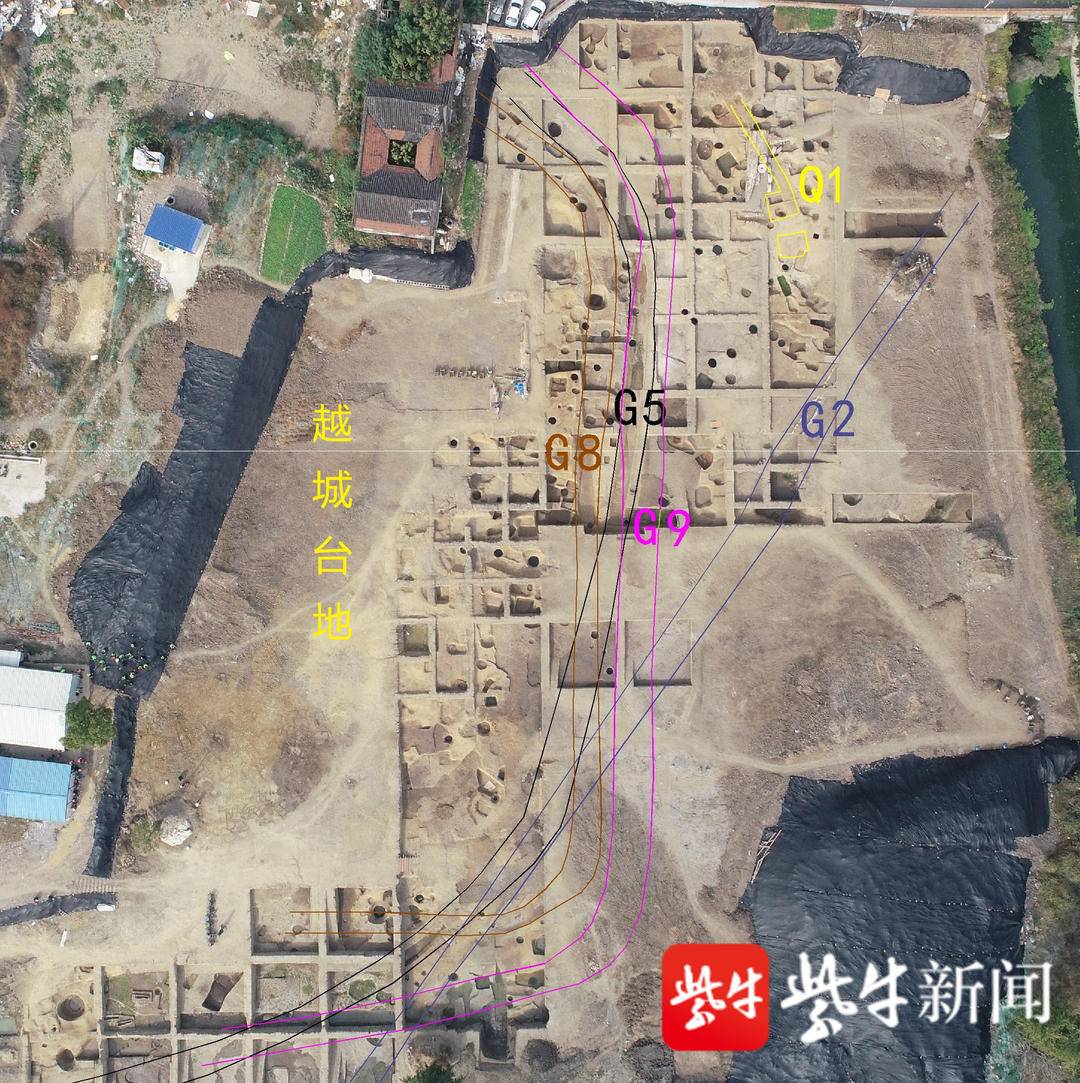

此次西街遗址考古,还发现了一条围绕越城台地的东晋时期环壕。这条环壕的位置与走向,与此前介绍的西周环壕基本相同。这说明,几百年来越城的格局并未发生大变化,东晋时期的人们对这座先秦时期留下的堡垒进行了再一次修葺、疏浚了护城河,使其继续发挥军事防御功能。

西街遗址平面示意图,围绕越城台地的东晋环壕(G5),与西周时期环壕(G8、G9)走向位置完全一致(陈大海 供图)

同时,西街遗址的发掘中,还出土了六朝时期的成捆铁刀,以及大量的“路障”——陶制的四面锥体。

六朝时期的成捆铁刀(陈大海 供图)

陶制四面椎体(陈大海 供图)

越城的终结

隋灭陈后,与建康城一同被“平荡耕垦”

六朝时代承汉启唐,在科技、文学、艺术等诸方面均达到了空前的繁荣,推动了中国南方的巨大发展,开创了中华文明的新纪元。作为6个王朝的首都,南京成为世界上第一个人口超过百万的城市,和古罗马城并称为“世界古典文明两大中心”,在人类历史上产生了极其深远的影响。秦淮河南岸的一方越城,见证了这一切的辉煌。

隋灭陈后,中国时隔300多年再次实现大一统。为了消除后世占据南京割据一方的企图,隋军有目的地将六朝时代建康城内外所有的宫殿城池、官府衙署以及军事设施拆毁,史称“平荡耕垦”,越城也未能幸免。

东晋环壕内出土的兽面瓦当(陈大海 供图)

东晋环壕内出土的大量青瓷器(陈大海 供图)

陈大海介绍,此次西街遗址的考古发掘,在越城台地上六朝时代之后,已再无修建城壕的遗迹了。这也印证文献的记载:到了唐代,人们称越城旧址为“废越城”,宋代时人们已称其为“越台”了。

此后,越城作为一座堡垒规模的“城池”,只存在于文献记载,直至此次西街遗址考古才重见天日。

校对 李海慧