一器一物浓缩文化,方寸之间解码文明。

5月18日是国际博物馆日,今年的主题是“博物馆致力于教育和研究”。苏城各大博物馆捧出各式文化大餐,博物馆内人流如织,一场属于文博圈的“顶流狂欢”正在开启。

博物圈有大流量,全在于苏州举全市之力,“打破框框”成就博物界新顶流;也在根植于苏工苏作底蕴的“脑洞大开”。但让流量变“留量”,全城的博物馆走新又走心,在“变”与“不变”中走遵循“在心里传承好”的路径,应是正解。

苏州博物馆

01

博物馆一票难求

“打破框框”成就博物界新顶流

在苏城,很多博物馆 “一票难求”。

预约进馆,得用上抢演唱会门票的技巧和手法,讲究一个稳、准、狠,考验的是身体和心理的双重素质。

观展的、遛娃的、休闲野餐的、盖章打卡的…… 大家对博物馆的热衷姿势“五花八门”。

苏博西馆休闲区

妥妥的“大流量”背后的逻辑——博物馆“变”了。

“原来自己才是老古董。”在苏博西馆,来自安徽的赵先生万万没想到,“博物馆竟然是一个FASION的社交空间,亲子体验馆更是颠覆了想象。”

原本清一色的“暗调”变得鲜明;原本只能观赏的文化如今还能“玩”;氛围更是显得年轻态。

苏博西馆,随处可见穿着汉服的年轻人。在展陈区里,他们定睛对着吴王余眜剑沉思,到了文创区,便又托起“吴王夫差毛绒宝剑”来一张自拍。

到了饭点,在这里炫碗“镇馆之宝”的小面、喝杯带着“明四家”气息的咖啡……

苏博西馆

好玩又出片,在这里打个卡,让自己成为朋友圈里“最靓的仔”,更让这座投用3年的新馆在年轻人之间争相传播。据统计,博物馆西馆每年的餐馆人数中,60%以上是45岁以下的年轻人。苏州各大博物馆的年轻观众基本都是保持着类似的高比例。

如今的博物馆,俨然成为年轻人社交、休闲和学习的文化生活空间,在美和乐之间完成了一次心灵之旅,古韵遗风也在悄然间定格在了他们的记忆深处。

博物馆文创区

截至目前,苏州已建成开放博物馆127家,是名副其实的百馆之城。其中,像吴文化、戏曲、丝绸、状元等特色专题类博物馆就占比93.7%。

在昆曲博物馆,与汤显祖对上一句“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”;在丝绸博物馆,来一场“水乡成一市,罗绮走中原”的古今穿越。

“因为一座馆,奔赴一座城。”苏州市文化广电和旅游局博物馆处处长姜必高表示,原本只是公共文化载体的博物馆,如今已经向文旅融合演变,而“旅”的特征逐渐鲜明。

“市民和游客也正是在打卡旅游的过程中,爱上了苏州这座文化之城。”姜必高说。

2023年,苏州全市博物馆接待人数达1200万人次,是“十三五”期间接待总数的1/3。

02

苏工苏作精彩出圈

产业思维 让文物“活”起来

“苏州的博物馆,藏品数量虽不占优势,但很精彩。”很多来苏州的文博人,总会发出这样的感叹。

确实,文博圈内,苏州不论是奖项还是爆款产品,总能“卷”出新高度。10年前,苏博就靠着文征明亲手栽下的一粒紫藤种子,开启了开挂的文创之路。

最近,喜讯再次传来——中国博物馆协会发布了《关于第五批全国博物馆定级评估一级博物馆评估结果的公示》,苏州市吴中区博物馆(吴文化博物馆)和苏州丝绸博物馆上榜。

吴文化博物馆

作为典型的中小型博物馆,开馆仅4年的吴文化博物馆缘何能脱颖而出?

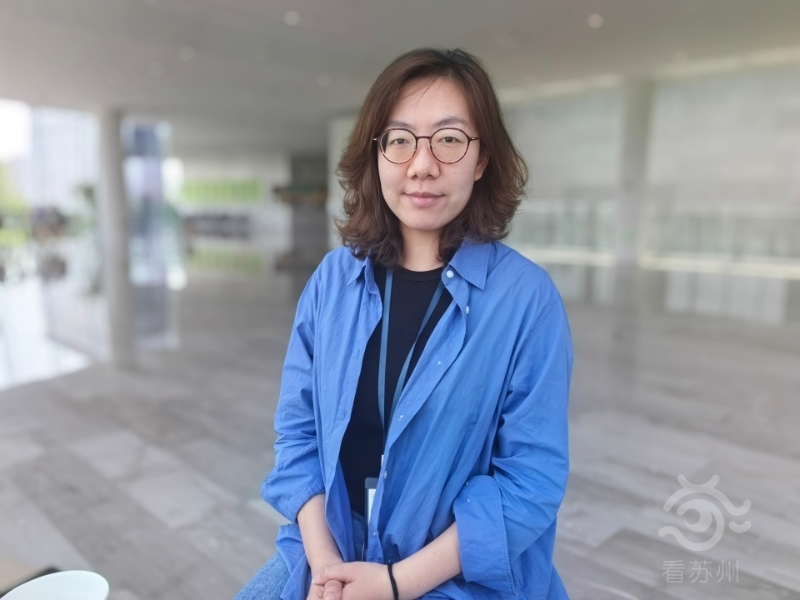

“不仅要研究吴文化,更要研究文化的创新与传播。”吴文化博物馆事业发展部主管李爽一语道破其中奥秘,“用产业的思维做文化是一条重要路径。”

李爽

其实,做产业的底层逻辑就是如何用更优质的产品去服务更多的人。

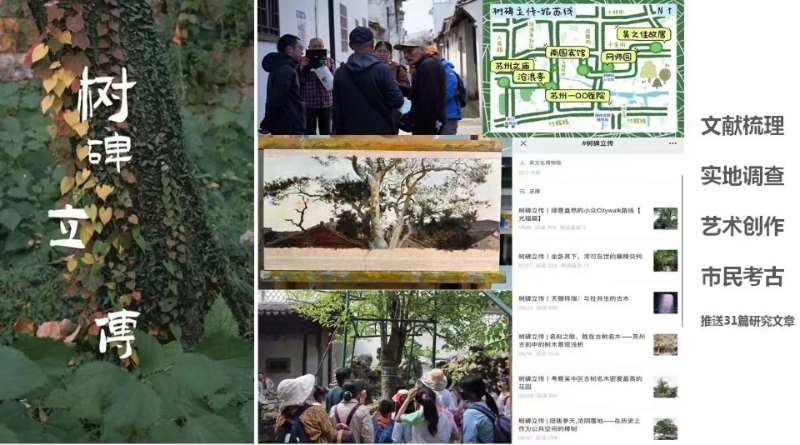

或许是因为年轻,没有太多包袱,这座新馆反而探索出了诸多让人眼前一亮的新鲜事物——引入数字技术,推出国内首个“AI文博课程项目”;为古树名木策展;搭建首个非遗传承创新联合体;甚至将展览开进了线上生鲜超市。

在合作的一款手机游戏中,更是吸引了100多万用户在线上抵达打卡。

这些超常规的打法,被众多专家、学者称为“中小博物馆建设和运营的榜样和标杆”,成为很多观众心里“全国最奋进的博物馆”。

吴文化博物馆活动图集

藏品数量不占优势,靠着“苏工苏作”法宝,拥抱新技术,深度挖掘藏品内涵,拓展更加多元的文化表达方式。吴文化博物馆的出圈之道,也是揭开苏州百馆出彩的一把钥匙。

“拙政问雅·夜苏博”项目荣获2023“全球世界遗产教育创新案例奖卓越之星奖”;中国探月工程官方IP形象“兔星星”纹样元素,来自苏州丝绸博物馆馆藏一级文物;大英博物馆将精品搬到苏州展览;“江南之夜”“清嘉雅集”等精品雅集活动,满足多层次文化需求......

“云游苏博”数字项目

网友对文创产品的态度,也从N年前的 “再看看”转变为如今的“好玩,带走”。

一组数据可以佐证。全市博物馆开发各类文创产品达1000余种。10年来,苏州博物馆文创销售额更是从200万元增长至9000万元。

03

变流量为“留量”

更要“在心里传承好”

但博物馆有了“流量”,如何转化成真正的“留量”?博物馆不能只图热闹,要让文博的内核真正“热”起来,关键还得“在心里传承好”。

戏曲博物馆

面对千百年前的文物,有人多少会有些 “看不懂”的感觉。如何在打卡的同时,提高对文化的“吸收率”,这是大家都在探索的问题。

“博物馆提供了很多人性化服务,比如语音导览器、志愿者讲解等等,使用率虽然越来越高了,但还需要提升它的服务占比。” 苏州博物馆副馆长李喆坦言。

博物文化蕴含知识的内容、情感的内涵,需要理解和热爱。它的传承要“发乎内而形于外”,只有真正理解了、热爱了,才能铭刻于心、表迹于形。正如李喆所言,“它是一个润物无声的过程”。

李喆

在“在心里传承好”博物文化,首先需要的是强烈的民族文化认同。就像真的勇士,要自信地看待“自我”和“他者”。苏博与大英博物馆的合作交流,某种程度上来说也是增进民族文化认同的一种路径。

独木难支,良好的博物文化生态需要共建。就像今天的博物馆日活动中,苏州市首批类博物馆授牌。 “类博物馆”培育计划,将参照落实市级非国有备案博物馆扶持政策。

做好“文化+”的文章,形成正向循环,不仅要让文化与旅游融合,更要尝试更多”文化+“的新应用。

文化节目的深度演绎,也会唤醒普罗大众内心深藏的精神文化需求。吴文化博物馆的演译社,是一支50多位博物文化爱好者组建的社团队伍,他们将与文物有关的内容编撰演绎成戏剧,搬进博物馆、走进学校和社区,甚至被学校模仿演绎、二次传播。

让“外行人”达到心灵相通的观展体验,馆方“搭把手”很重要,这也是服务理念。苏博就用更通俗直观的展板文字、更口语化的语音导览和人工讲解,又或者出其不意的小贴士,来帮助理解、减少展品陌生又高冷的距离感。

博物苏州,走新更走心。在国际博物馆日,一起来苏州解码江南吧。

来源:看苏州客户端

记者:卢奕 赵海云