秋分至,庆丰年:没有朋友圈的古人,这样“晒”丰收|荔枝文艺课

来源: 我苏客户端

2025-09-23 21:43:00

秋分,二十四节气中的第十六个节气。《春秋繁露·阴阳出入上下篇》中记载:“秋分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。”在这一天,昼夜等长,之后白昼渐短,夜晚渐长。

轻寒可人天,人间丰收时。对古人而言,秋分更是一个充满喜悦与感恩的丰收节令。虽然没有今天法定的“中国农民丰收节”,他们却用自己独特的方式庆祝丰收,感恩自然,祈愿未来。

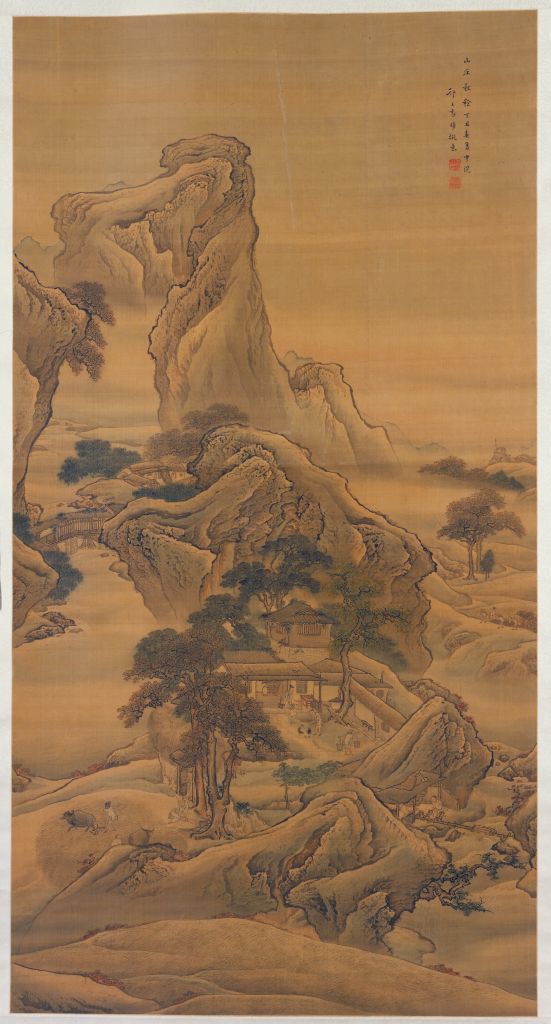

清·袁耀《山庄秋稔图》轴(北京故宫博物院藏)

在靠天吃饭的农耕时代,丰收是上天最好的恩赐。如何表达感激?答案便是“秋社”。

秋社是古人秋季祭祀土地神的日子,始于汉代,兴盛于唐宋。这个节日通常在立秋后第五个戊日举行,恰在秋分前后。陆游在《秋社》中作道:“雨余残日照庭槐,社鼓咚咚赛庙回。又见神盘分肉至,不堪沙雁带霜来。”生动描绘了村民们敲着社鼓,以祭祀土神的画面。

南宋诗人杨万里在《观社》中写道:“作社朝祠有足观,山农祈福更迎年。忽然箫鼓来何处?走煞儿童最可怜。”可见当时社日祭祀庆祝的热闹场面,突如其来的箫鼓声把孩子们都吓得四处奔跑。

民间庆祝丰收,宫廷也不例外。从周代开始,就有天子秋天祭月的制度。

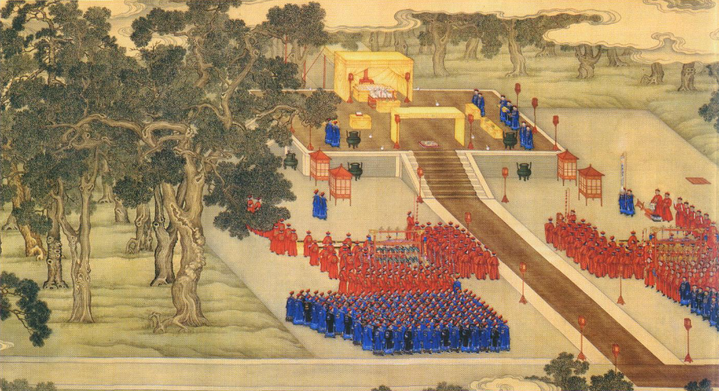

清代画家丁观鹏的《雍正帝祭先农坛图》生动描绘了皇帝祭祀的盛大场面。虽然描绘的是春祭,但秋报的仪式同样隆重。

清·丁观鹏《雍正帝祭先农坛图》(卷一)局部(北京故宫博物院藏)

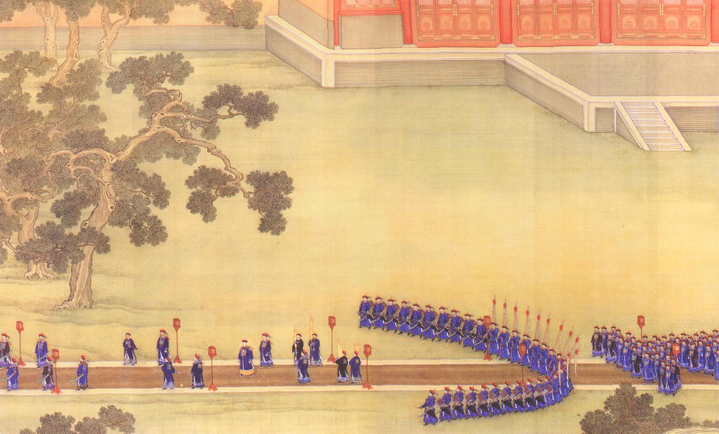

清·丁观鹏《雍正帝祭先农坛图》(卷二)局部(北京故宫博物院藏)

《雍正帝祭先农坛图》详细描绘了清朝皇帝祭祀先农神的全过程,包括出宫、抵达、祭祀、扶犁亲耕等所有仪式环节。

“国之大事,在祀与戎”。皇帝的“祭先农坛”是国家级最高规格的“丰收祭”和“农业祭”,与民间的“秋社”形成鲜明对比。一个是庄严的国家典礼,一个是热闹的民间狂欢,但核心目的相同:感恩祈福,祈盼风调雨顺、五谷丰登。

根据《清史稿》记载,每年秋分,朝廷会专门安排祭祀活动,感谢天地恩赐,祈祷来年再获丰收。各地官员也会在这一天举行相应的仪式,与民同乐。

祭祀结束后举行"社酒"宴会,便是全民欢庆的时刻。分享祭肉,畅饮社酒,是秋社的重要环节。

“贵戚、宫院以猪羊肉、腰子、妳房、肚肺、鸭饼、瓜姜之属,切作棋子片样,滋味调和,铺于板上,谓之‘社饭’。”——《东京梦华录》

宋代孟元老的笔记体散记文《东京梦华录》记载北宋汴京"各家携社糕、社酒相馈遗"。浙东地区特有的"社糍"用新米制成,佐以桂花蜜,成为节令美食。从《东京梦华录》所描述这顿“社饭”的丰盛程度,便能看出当时古人对秋社的重视。

“踏歌”是中国南方乡间庆祝丰收的习俗,村民们辛苦耕耘一年,终于迎来了收获,于是全村的男女老幼,踏着节拍,边歌边舞,欢庆收获并感谢大自然的恩赐,就好像过年过节一样快乐热闹。

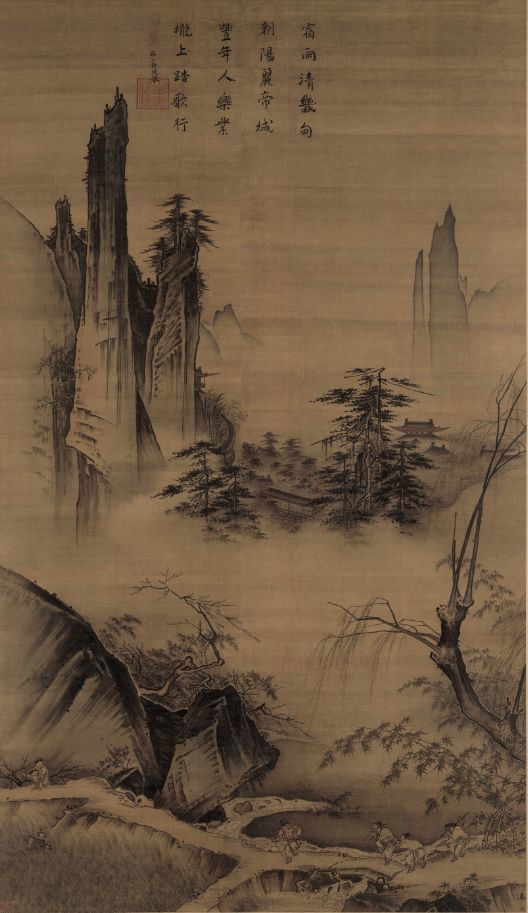

南宋·马远《踏歌图》轴(北京故宫博物院藏)

从表面上看,《踏歌图》像是一幅表现自然山川风貌的山水画,而实际是一幅描绘人间生活的风俗画。一个中年村民,因为高兴多喝了几碗酒,步履蹒跚;一个白胡子老汉,手舞足蹈,兴奋异常……作者只画了六个人,却能将欢乐的气氛渲染得十分充分。从这六个村民身上,完全可以感受到整个村庄中传出来的歌声、踏地的节拍声和欢快的笑声。

“社戏”也是社日(春社、秋社)庆典中不可或缺的一部分。用演戏来酬神、谢神,娱乐神明也娱乐自己。

秋收后,农闲时节村民集体娱乐的盛大场面,是秋社庆祝活动中“娱”的最佳体现。这种欢庆不仅是物质上的满足,更是精神上的释放。一年的辛勤劳作终于有了回报,怎能不让人心生欢喜?

丰收不仅是农人的喜悦,也是文人的创作灵感。他们用诗画记录下秋天的丰收景象,为后人留下了宝贵的精神财富。

宋代诗人范成大在《秋日田园杂兴》中写道:“新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴。笑歌声里轻雷动,一夜连枷响到明。”这首诗描绘出的秋夜打谷图,生动表现了农民抢收时的忙碌与喜悦。

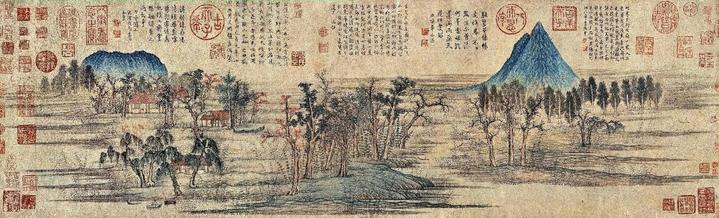

元·赵孟頫《鹊华秋色图》(台北故宫博物院藏)

元代画家赵孟頫的《鹊华秋色图》虽以山水为主,但画中点缀的渔夫、农舍和丰收的田野,无不透露着秋日的丰饶与宁静。

今天,当我们庆祝“中国农民丰收节”时,不妨回望一下古人的庆祝方式。从庄严的祭祀到欢腾的宴饮,从宫廷仪式到民间庆祝,古人的秋分丰收庆祝活动,形成了一套完整的文化体系。这套体系不仅体现了古人对自然的敬畏和感恩,也展现了他们的生活智慧和乐观精神。

出品丨“荔枝文艺课”工作室

统筹丨周安琪

策划丨黄路莹

编辑丨奚欣晨

内容参考:西汉董仲舒所著《春秋繁露》、宋代孟元老的笔记体散记文《东京梦华录》、《石湖居士诗集》等,参考书目:《中国风俗画稀世珍品姑苏繁华图》。

(江苏广电总台荔枝新闻中心原创,转载拒绝任何形式删改,保留追究法律责任的权利。)