校馆弦歌 | 走进北大红楼 重回“觉醒年代”追溯信仰之源

来源: 央视新闻

2025-10-03 20:28:00

在北京五四大街上,矗立着一座百年建筑,它因曾是北京大学校舍和红砖红瓦的外观而得名“北大红楼”,更因所承载的红色历史而被人敬仰:这里曾掀起新文化运动的高潮,是五四运动的重要策源地;也是早期马克思主义传播的主阵地,北京的共产党早期组织就诞生于此。

今天,让我们走进北大红楼,和大家一起聆听“觉醒年代”的热血呐喊,追寻革命先辈的求索足迹。

李大钊、陈独秀当年的办公室、授课的大教室,毛泽东曾工作过的阅览室,还有学生筹备五四游行时的房间,一间间实地旧址,一幕幕复原场景,让今天的人们一下拉近了与先辈的距离。

北京汇文中学学生 郭腾文:在课本中读到过五四运动,之前只是记知识点。现在站到了这里,真的懂得了为国家寻出路的热血。

北京汇文中学学生 杨泓睿:看到这些标语,有一种磅礴的力量,站在这里我会更清晰地感受到那个时代青年的热情和一种求知的精神。

北方工业大学学生 李梓豪:来到这个地方,亲自看这个地方,让这段历史在大家心中形象更加立体,能够更好地感受这段历史,感受我们的精神。

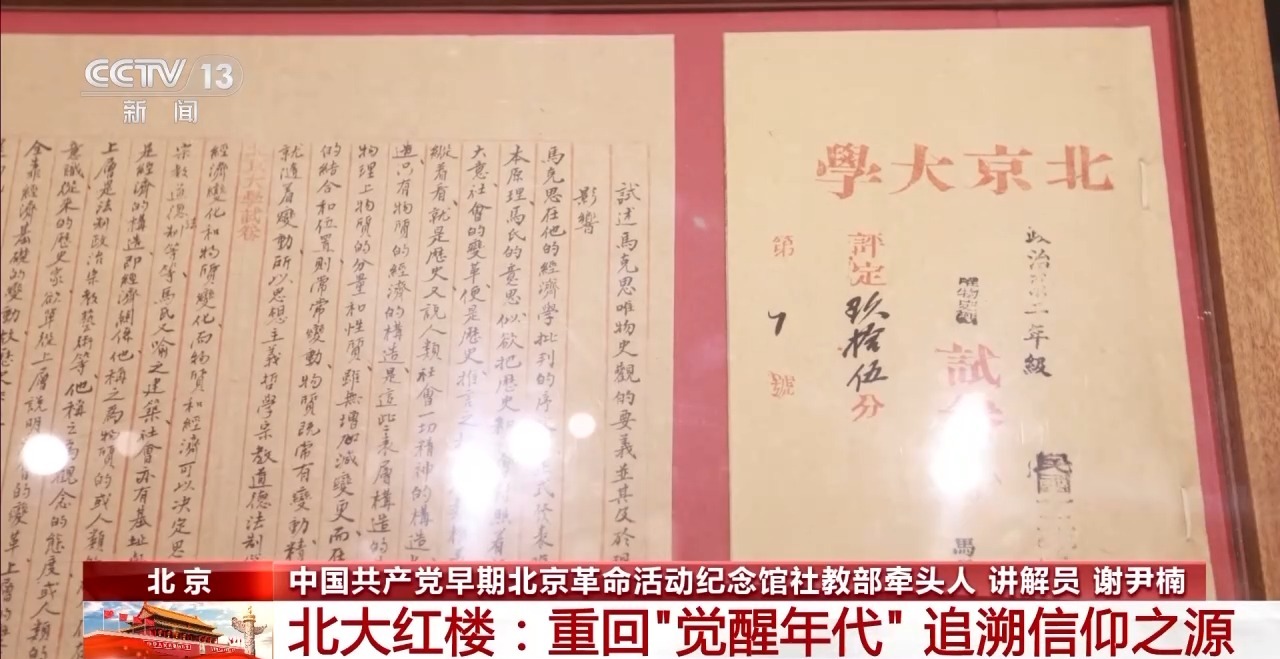

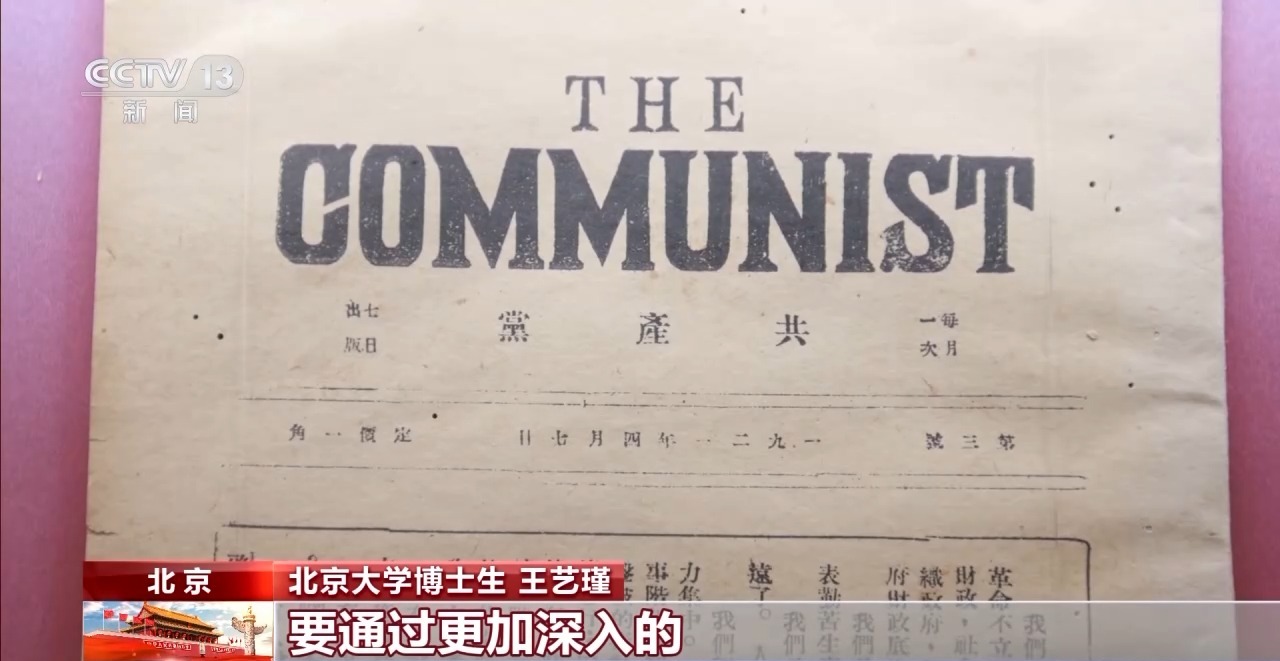

北大红楼建成于1918年,是当时北京大学校部、文科、图书馆所在地,新中国成立后,历经多次修缮,成为展示新文化运动、五四运动、马克思主义早期传播、中国共产党北京早期组织活动等历史的重要场馆,其中图书馆主任室、阅览室、大教室等六处是原址复原,再现历史场景。目前北大红楼中展出文物、史料、图片、艺术品两千多件,很多都是马克思主义在中国传播的珍贵见证。

中国共产党早期北京革命活动纪念馆社教部牵头人 讲解员 谢尹楠:这个是100多年前学生的试卷,当时李大钊批阅北大哲学系学生唯物史观的试卷,他也是中国最早将马克思主义引进中国高校课堂、引进试卷的人,在封面上可以看到学生们都得到了不错的成绩。

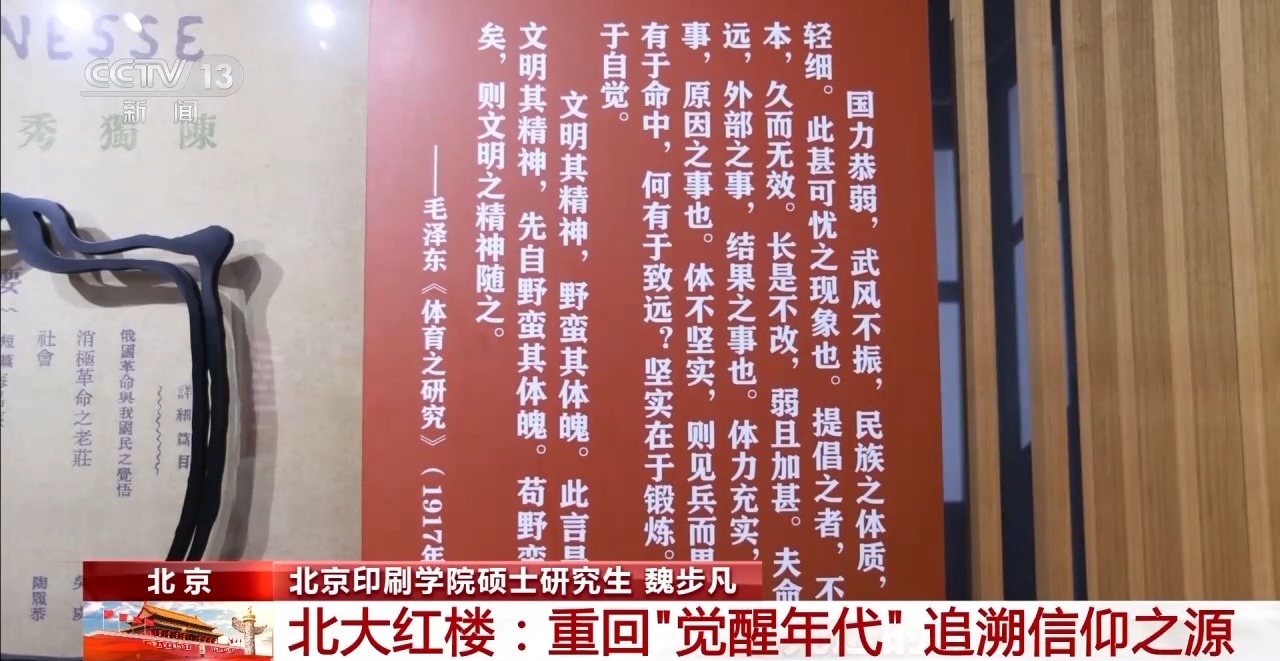

北京印刷学院硕士研究生 魏步凡:我印象比较深刻的,当时发表在《新青年》上一篇毛泽东的文章就是《体育之研究》。当时是陈独秀提出了对新青年的6大标准,青年时期毛泽东就觉得还应该加入一个体育,所以发表文章说国风羸弱,不能只在精神上进行丰富,体魄也要进一步加强。我觉得当时是一个非常先进的思想。

对于红色资源,北大红楼注重挖掘吸纳新的研究成果,例如早期共产党人在学习马克思主义中提出的思辨观点,对中国特色、中国国情等问题的初步认识等史料的最新解析,让理论溯源的脉络更加丰满。

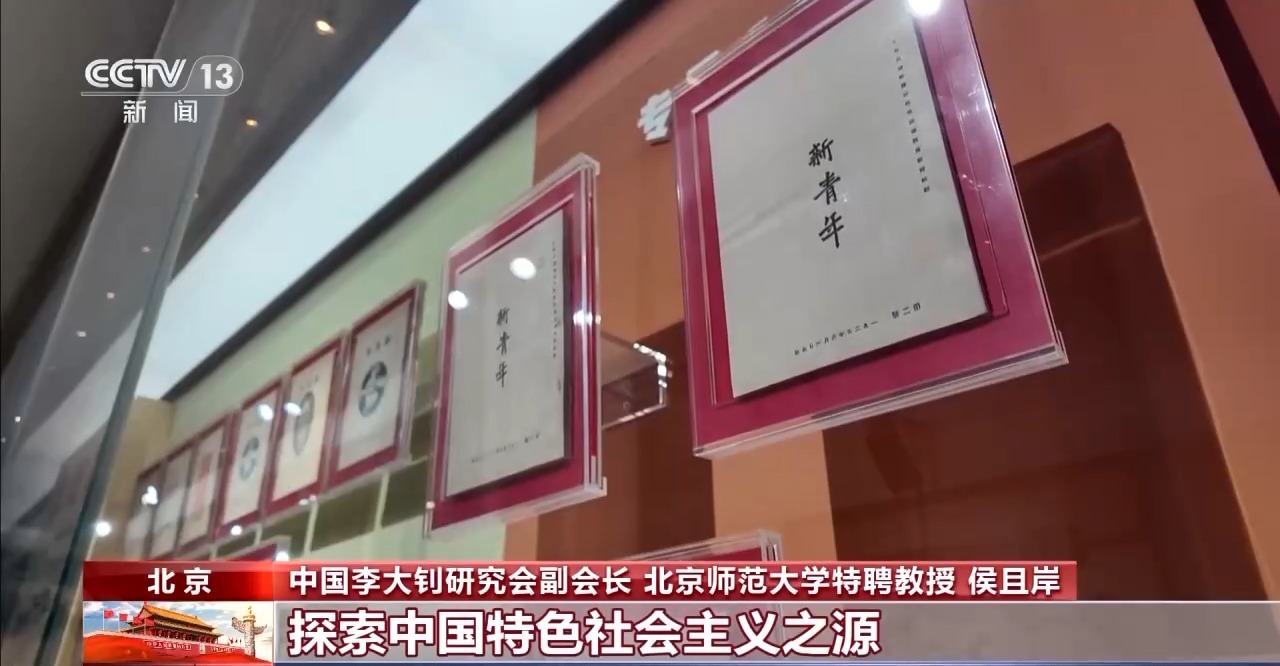

中国李大钊研究会副会长 北京师范大学特聘教授 侯且岸:探索马克思主义之源,探索马克思主义中国化时代化之源,探索中国特色社会主义之源。我们把这个源头找到了,才有可能继承我们的先人,更好地推进我们的伟大的事业。

如今的北大红楼,已形成多元的红色文化传播路径,定期举办的北大红楼大讲堂、读书会已成为知名品牌,与中小学合作开发的一系列现场式课程方案效果显著,适合年轻人的CITY WALK红色寻访路线也受到欢迎。北大红楼还承担了北京市“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划“觉醒年代”研学行活动,让高校学生深度参与红色历史课题研究,得到知识与精神的双重收获。

中国共产党早期北京革命活动纪念馆馆长 杨家毅:北大红楼有非常丰厚的精神物质的文化遗产。怎么能让大家从看、触摸,到深入地去了解,所以我们发布研究课题,然后让高校的学生们参与进来,能够看到自己的研究成果,大家也愿意更加深入地来参与到北大红楼的各种活动当中。

北京大学博士生 王艺瑾:小小的一个文物,可能泛黄的一页纸,要通过更加深入的文字研究、文字介绍,进一步让文物的意义能够展现在大家的面前。这不仅是传承,也能够激励着我们更坚定向前看,成长为一个更加有为的新青年。

在北大红楼,还有一支数百人的志愿讲解员队伍,12岁的王雨晨,从当初被电视剧《觉醒年代》吸引而第一次走进北大红楼,到现在已经是有三年“讲龄”的老队员。

中国共产党早期北京革命活动纪念馆志愿讲解员 北京市前门外国语学校学生 王雨晨:像我刚才介绍到的铜烧水壶,毛泽东阅读的《明耻篇》批注过的封面,《新青年》的一些展品,当我真正去了解这一部分的内容的时候,发现每一件文物都有自己背后的故事。需要把这种精神传播给更多的人,让更多人去了解这段历史。

走进北大红楼,追溯信仰之源。每年,都有数十万人次参观者慕名而来,每个人都会用自己的视角去感悟先辈们的求索,不忘来时路,才能更加坚定地前行。

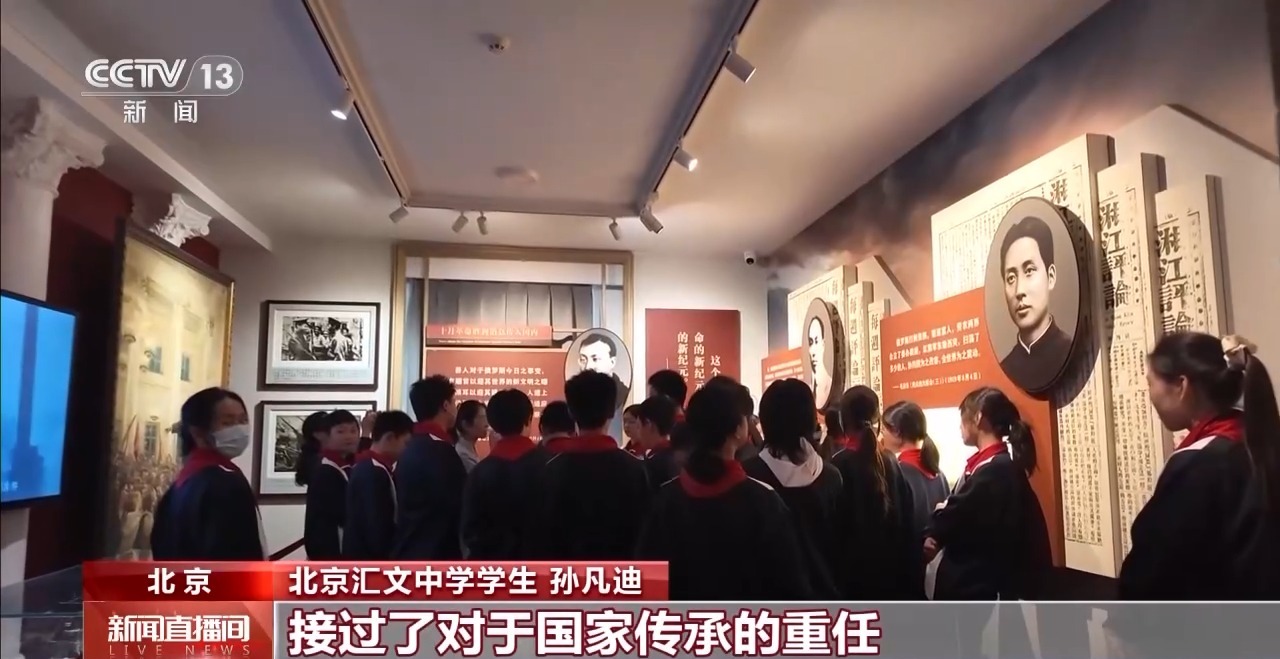

北京汇文中学学生 孙凡迪:站在北大红楼里面,我好像也跨越了100年,好像从革命先辈手中接过了国家传承的重任、国家精神传承的火炬。

北京大学硕士研究生 苏泽琦:接力棒的传递,或许在这一刻具象化了,百年前的新青年是要解决当时内忧外患的问题,而百年后的我们依然要为了民族复兴而努力。

(总台央视记者 姬强 高晨源 魏帮军)