11月27日,上古乐器“龠”(读yuè)惊艳亮相于央视一套黄金档节目《中国考古大会》,南京民族乐团演奏家于东波现场奏响“贾湖骨龠”和《中国考古大会》的片尾主题曲。1981年出生的于东波是笛子、箫、埙、龠演奏家,也是中国首位古龠演奏非遗传承人。上周,扬子晚报紫牛新闻记者来到他位于南京油坊桥的工作室,现场见识了龠等乐器并听他讲了他与 “龠”的故事。

“龠”是中国笛类乐器的先祖,央视节目为它正本清源

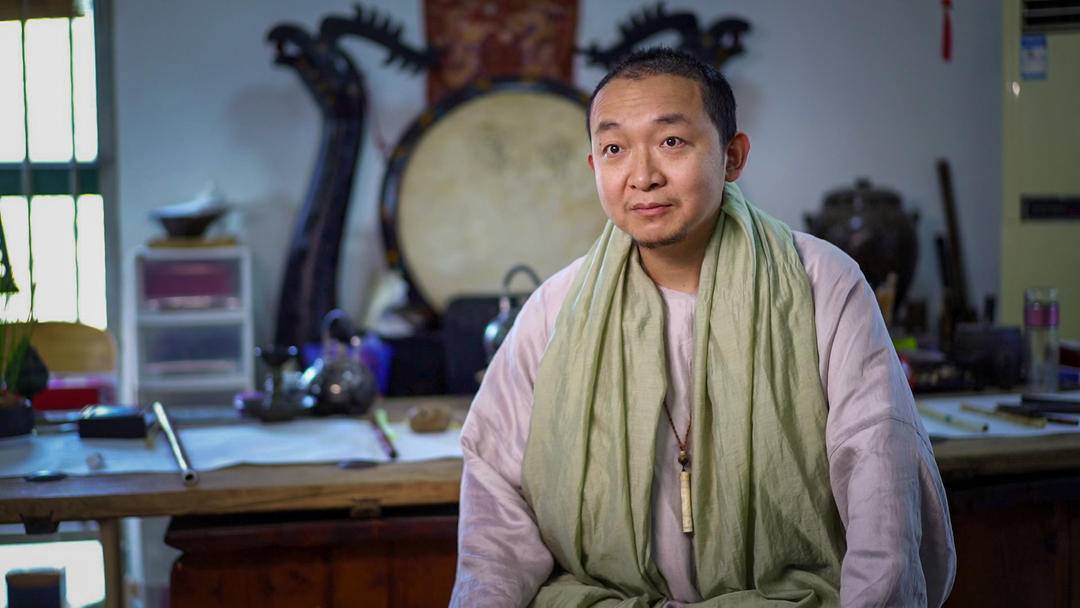

记者发现,于东波受访时所穿的袍子正是央视节目中穿的那件,他憨笑说,他的多件汉服都是在夫子庙做国学礼仪指导的妻子搭配的,而且说起来,他与龠结缘也跟妻子有关。

龠,有17笔画,对很多人来说很陌生。当《中国考古大会》节目中传来它悠扬婉转的声音时,观众瞬间惊艳,“仿佛穿越9000年的时空。”

这一期节目讲述的是“贾湖遗址”,正是在贾湖遗址发现了诞生于新石器时代的古老乐器“龠”。据历代文献记载,龠,源于先民使用的吹火管,是一种如笛似笛的“单管”乐器,是中国笛类乐器的先祖。但长期以来,古龠的真实形制及吹法一直是难解之谜。

1986年到2013年,河南省舞阳县贾湖遗址分三批出土了40余件用仙鹤等猛禽翅膀的骨头制作的管状乐器,经鉴定,是人类史前的杰出吹管乐器,至今已有9000多年的历史。后经上海师范大学教授、著名笛龠籁演奏家、音乐史学家刘正国考证,该乐器被定名为“贾湖骨龠”,至此破解了“龠如笛”的千古之迷”,这一发现也改写了中国和世界的音乐史。

于东波是刘正国教授的弟子。今年上半年,于东波还跟刘正国一起参与了贾湖出土的第三批“贾湖骨龠”扫描修复的测音工作。

于东波告诉记者,龠能登上央视节目的意义非常重大,一方面,贾湖骨龠得以正本清源,它是目前世界上发现的最早七音阶管乐器。另一方面,现场用3D打印技术,建模、树脂材料打印、成型、钻孔……对骨龠进行复原后并演奏,为9000年龠文化的传承和普及打下了基础。

一般人是无法吹响贾湖骨龠的,节目里的主持人也不例外,于东波现场演示了正确的演奏方法,和其他乐器不同,它既不是横吹,也不是竖吹,因为它没有吹口,是用细的一头斜吹出声的。很多网友表示,听到的一瞬间就呆住了。

“第一次吹龠,我浑身鸡皮疙瘩都起来了”

于东波是南通人,父亲和爷爷都喜欢吹笛子,吹了30多年笛子的他能与“笛子的祖先”龠结下缘分,他搓着手说,“想一想,都觉得兴奋”。

“2001年贾湖出土第二批文物时,那会我就听说其中有新石器时代的笛子,笛子的历史将改写。”于东波回忆说,可能从那时起,“龠”就在他心里埋下了种子。

2014年9月,在南京名城会上,南京民族乐团和联合国教科文组织的世界乐团有一个合作演出,“当时我看到一个外国演奏家吹奏一种阿拉伯地区的笛子,无吹孔,他采用的是斜吹演奏,我就找他学这样的演奏方式。他说他吹的这个乐器叫’NEY’,我当时心里一动:难道是古汉语的音译?也许就是’籁’。而籁,就是龠的俗称。”于东波告诉记者,机缘巧合的是,他的妻子是夫子庙的国学礼仪指导,她看到“龠”这个字时,也告诉他一个有用的信息,夫子庙每年的祭孔大典中所跳的佾舞,舞者一只手执翟、一只手执龠,代表了儒家的礼乐文化。

在妻子的帮助下,于东波查找阅读了很多刘正国教授的文章和古代关于龠的资料,他就很想自己动手复制一个,“贾湖出土的骨龠多由仙鹤、大鹰等猛禽的翅膀尺骨制成,2016年我在川藏线上偶得了老的尺骨原材料,自己尝试进行了仿制。”

到现在,于东波都还记得自己第一次摸索着吹龠时的心情,“声音吹响的一刹那,我浑身鸡皮疙瘩都出来了。我当时就在想,人类9000年前有什么我不知道,但我找到了9000年前的声音啊!”

自创曲目《诸神的踪迹》,意外打开“圈子”

9000年前的声音穿越时空抵达当下,于东波隐约感觉自己打开了一扇未知的“门”。

有了属于自己的龠,于东波就有了底气,他想着该有龠的独奏曲目。既然龠来自9000年前,他第一想到的就是中国神话,很快就创作出《诸神的踪迹》,“中国人的历史看似说神,实际上说人,把一个个鲜活的历史人物奉若神明,讲述世代传承的华夏精神,我想用此曲向华夏先祖致敬,让我们的生命更加延展”。

经过伴奏、录制、合成,贾湖骨龠独奏《诸神的踪迹》在网上广为流传,正是这首曲子,让于东波连续“出圈”。

经过多次裂变式传播,研究贾湖骨龠的上海师范大学教授刘正国听到了这首曲子,于东波则顺利地拜他为师,师父刘正国纠正了于东波之前复制骨龠形制和斜吹技巧上的错误,使他渐得骨龠演奏的正宗。

好奇心强烈的于东波想更多吹响它,可是原材料太稀缺,不足以支撑他的练习以及对龠的推广普及,“我当时就觉得,这得借助现代高科技啊”,就顺理成章地想到了3D打印,它可以帮助更加精确地复原各种骨龠,在环保的基础上也可以将骨龠介绍给更多人。

真的是“不会钻孔的切割家不是好演奏家”,记者一眼就看到了他工作室角落里的3D打印机、切割机和钻孔器等工具。他笑说,当时一门心思要复制龠,就想了很多笨方法,自己买了3D打印机,结果发现不仅速度太慢,而且自己还要研究软件,“术有专攻,应该让专业人做专业事,我就找到了金陵科技学院3D打印实验室的王佳春老师,很快就组建了考古复原测音和研发团队一起合作起来,扫描打印、定数据、测音、校准……现在3D打印出来的复制龠,在树脂材料中填充一些骨粉,音质已经非常非常接近了。”

而去年1月,从事红山文化收藏研究多年的辽宁省朝阳市德辅博物馆馆长王冬力,也在微信朋友圈看到了于东波演奏《诸神的踪迹》的MV视频,他刚好想找“知音”帮忙研究其馆内收藏的兴隆洼文化时期距今7400—8200年前的骨龠。经朋友牵线相识后,于东波和师父刘正国一起前往,经过多次测音,将其定为“兴隆洼骨龠”, “兴隆洼骨龠、贾湖骨龠都是新石器时代早期的乐器,同一历史时期南北都发现了骨龠,但是各有差异,基础音阶也各有特点。”

现在它是“点缀”,但“我有好奇心让它’走出去’”

“真的很好玩!”聊到龠,聊到这些年做的跟龠相关的事情时于东波总是这样感叹,而且聊及此,他的身体会激动地不自觉前倾。很显然,他对龠很痴迷,今年他刚拿到“古龠演奏非遗传承人”的身份,而且是中国第一位。同时,他也发现,自己面前有一大片待开发的音乐天地,可作为的地方实在是很多。

这两年,他每天都要练习吹奏龠,“龠由于演奏的人少,了解它的作曲家也很少,目前放到乐队中去的话,它还只是一件’色彩乐器’,是一种点缀。”但是在摸索中,于东波渐渐掌握了龠的脾性,“它的音域可以达到近三个八度,音乐张力很强,有非常多的特点,比如它有真、假两种音色,就好比一个人唱歌,唱不上去了就用假声唱一样,而这是笛子所没有的本领。比如,龠能吹出很多种风格,欢快一点的,优雅一点的,强如洪钟,弱如发丝都可以,所以目前它作为独奏乐器也非常出彩!”

现场为扬子晚报/紫牛新闻记者演示龠的吹法 戎毅晔 摄

为了证明龠不挑曲子,于东波现场给记者甚至吹了爵士乐,以及具有浓浓新年气氛的祝福曲子。记者之前也听过他与刘正国老师在录制《中国考古大会》主题曲时,用贾湖骨龠即兴合作了一曲《我的祖国》,可谓千变万化,各有风韵。

“小小一支骨龠的发现意义非凡,它是东方文明之骨,是根。骨头还在,根就有生命力,9000年前的乐器,现代人把它吹响了,文明的根就再次发芽了。”于东波不止一次这么跟媒体跟观众这样说。

让龠“走出去”,是于东波现在在做的。去年武汉疫情爆发,南京文艺界用多种形式为疫情防控工作提供“文艺支援”。南京民族乐团出品了“盘古之音乐诗和鸣《战瘟神》”,《战瘟神》的演奏乐器主要是古籁和贾湖骨龠,于东波演奏龠奏响了南京“战疫强音”。 他还推出了公益讲座和演出,比如,进高校推出《9000年的回响——于东波历代吹孔乐器收藏与复原》主题讲座,线上线下同步直播,让更多人了解龠。比如,去年南京文化艺术节“遇见夜金陵”活动中,南京民族乐团在新街口正洪街广场演出,于东波在街头给市民普及龠。另外也进剧院演奏龠,去年南京民族乐团在江苏大剧院演出了一场吹孔秀《九千年的回响》,他现场还做讲解……

于东波深知,经过央视节目的普及,龠正在被更多人知道,虽然起步晚,但也需要慢慢来,毕竟会演奏它的人屈指可数,它的独奏曲目也还是空白,需要让更多音乐家关注到它,帮忙出更多作品,这样才能让更多观众听到,“对我而言,我一开始对龠是一种好奇心驱动,觉得它好玩有趣。有好奇心才有创造力嘛,如今我发现这是一个宝藏,需要自己去开发,虽然路上也许会孤独,但一想到可能会挖掘出更多新东西,我就很兴奋。”

接受扬子晚报/紫牛新闻记者的采访 戎毅晔 摄

【快问快答】

K=孔小平

Y=于东波

K:你的工作室里有钢琴,是女儿在学吗?

Y:对,她还小,还没有气力和握力去吹笛甚至龠,先音乐入门,后面看她兴趣。

K:妻子对你推广龠的帮助大吗?

Y:很大。她是学中文的,后来去韩国留学读研,发现国外对传统文化礼仪非常重视,她回国就想在这方面做推广,夫子庙的汉服社团她也在做。

我们也会合作做一些汉风录制拍摄。其实我做音乐,她做礼仪,合起来就是“礼乐”。她又在夫子庙工作,真的是应了孔子那句“兴于诗,立于礼,成于乐”。想想也很有趣。

K:刘正国师父在上海,你们日常联系多吗?会经常聊龠吗?

Y:对,我们经常打电话沟通,经常分享,他在夫子庙附近开了“刘正国骨龠工作室”。因为夫子庙每年举行祭孔大典,每次都会用到龠,很契合。所以,我们想一起把工作室这件事做好。

K:还有更多具体的计划去推广龠吗?

Y:不要着急。一步一步来。我也在短视频APP开了账户,粉丝也很可观,他们也很喜欢。有一次发了一段我在60万年前的南京古猿人洞遗址做的即兴演出,有人留言说听得直起鸡皮疙瘩,感觉很神奇。

文 | 扬子晚报/紫牛新闻记者 孔小平

图由受访者提供(除署名外)

视频 | 戎毅晔 于房浩

剪辑 | 戴哲涵

面对面系列作品,未经许可,不得转载或摘编

校对 徐珩