1972年4月16日,日本首位诺贝尔文学奖得主川端康成逝世,值此之际,日本陆续开始举行多种纪念活动,除了其代表作《雪国》首次被拍成电视剧外,日本近代文学馆将举办“川端康成展”,川端康成文学馆则会联合各地景点展开“触碰川端康成世界观之旅”的巡礼展览。

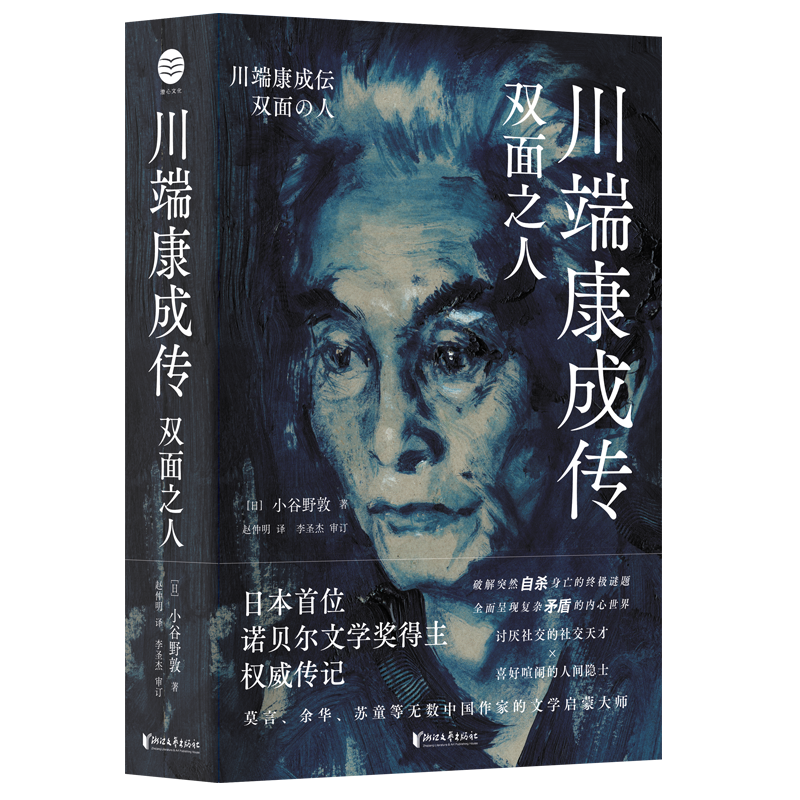

记者获悉,近日,日本学者小谷野敦的《川端康成传:双面之人》中译本由浙江文艺出版社推出。在这本耗时15年撰写的传记中,作者致力于改变长期以来学界对川端研究赞颂化、标签化的研究习惯。

“孤独的文学家”是他的人物标签

回顾川端康成的一生,其实是被赞颂和想象所塑造的一生。因为作品独特的审美气质,一直以来他都被定义为“孤高文士”;因为难以理解他的某些行为,则会将他称为“怪异天才”。特别是“孤独”这一词,顿时将他塑造成了一个沉默寡言且冷眼旁观的艺术家,“孤独的文学家”仿佛成为了川端康成的人物标签。

诚然,川端康成是一个孤儿,他时常独自一人旅行、独自一人埋首图书馆,又独自一人咽下初恋悔婚的苦闷。这些都在一定程度上促成了其孤傲性格的形成,之后他也常常将虐心的恋爱和宿命的死亡作为其作品的主题。但是,由此生发出的“川端等于孤独”的想象,则与事实相距甚远。这是川端康成在被无形地标签化的产物,甚至可以说,这是我们对于这位昭和文坛巨匠最大的“塑造”。

在该书的序章中,作者小谷野直截了当地说明了自己的观点和这本传记的特点。“结束了川端传记的前期调研,我想先告诉大家一个惊人的发现——川端是一位极具社交性的作家……当然,我不想写一部批评川端的著作,只是想写一部没有任何禁忌的传记”。

正如作者在给中国读者的介绍视频中所说的“这是一本实事求是的传记”。在小谷野看来,普通的读者会喜欢“伟人传”,传主家属则会要求写成赞美式传记,但是这种喜好和要求都无助于人们正真地认识川端康成。

可是,如何才能最大限度地接近事实,冷静客观地还原这位文坛大家的人生呢?对此,作者小谷野从大量资料研究入手,以日记、书信和友人的口述回忆为基础,查阅了包括《川端康成全集》在内的近400种文献资料,整理出了川端康成的年谱,从而将传记的线性叙述精细到了具体的某年某月某日,甚至于某日的具体时间点。“精细且复杂”的细节描述是《川端康成传:双面之人》这部传记给人的第一直观感受。

真实再现人生轨迹中的种种细节

真相存在于细节之中。正是凭借大量的文献资料和参考前人研究的成果,作者小谷野在该书中真实再现了川端康成人生轨迹中的种种细节,同时以川端为中心,展现出昭和时期日本文坛复杂多样的生态。相较于日本早期的川端康成传记,书中这些无数细节的层层叠加,让整部传记的真实性和由此推导出的结论显得自然可信。可以说,以实事求是的真相去解构川端康成长期以来被塑造的“孤独”形象,正是这部传记所肩负的使命。

那么,为何“孤独”会成为川端康成最典型的形象标签呢?也许自幼是孤儿的人生自然是这一形象塑造的基础,其长期以半隐居的姿态生活于镰仓让人倍感神秘,再加上与其有来往的人认为他厌恶社交,都让坊间传闻越发显得真实——川端很孤独、有社交恐惧症、沉默寡言。于是随着时间推移,川端康成的孤独形象慢慢被固定化和被标签化。

其实,从上述的因素中可以看到,在川端康成在世时,他的形象就已经开始被不断塑造了。在这其中,最为知名的塑造者正是三岛由纪夫。对此,作者小谷野在书中的一段推论十分值得注意:”经过细致的调查研究,我发现说川端内心孤独、不擅长社交的人只有三岛由纪夫。三岛的很多话都在社会上流传,有些话也被人误解。三岛为什么这么说?我觉得是出于妒忌吧……他一定看到了川端十分善于社交。三岛可能有些焦虑,他一直觉得只有自己理解这位‘老师’,他说‘老师’是一个孤独的人。这如同一个人对恋爱对象表白:‘你的确是个孤独的人,只有我懂你。’这纯粹是三岛的单相思。"

作为日本战后的知名作家,三岛由纪夫将自己主观认知作为客观事实来塑造这位“老师”的形象。而三岛作为和川端关系密切的作家,他的言论一直被认为最具有揭示“真相”的价值。由此,川端的孤独形象进一步被固化也就不足为奇了。 扬子晚报/紫牛新闻记者 黄彦文

校对 徐珩