6000个“小问号”在博物馆生根发芽!力学小学“小先生”跑学又有新收获

来源: 紫牛新闻

2025-10-25 13:36:00

青铜大立人手里握的是什么?陶瓷也有“丝绸之路”?电影是如何拍摄和制作出来的?……2025年暑假期间,南京市力学小学教育集团的近6000名“小米粒”们,带着一个又一个小问号“跑”进博物馆,解锁了一场场与历史、科技、文化对话的奇妙旅程。近期,同学们的“跑学”研究成果也陆续出炉啦!

小问号,大探索!

去博物馆做研究,在研究中找答案

“小先生跑学”是力学小学教育集团的特色课程,鼓励学生在“跑”中“学”,从校园课堂走向广阔世界,自主选择主题进行研究。每到假期,“小米粒”们最期待的,就是学校这份特别的作业。

今年暑期,以“带着‘小问号’跑学博物馆”为主题,“小米粒”们攥着研究手记,踏遍大江南北,每一座博物馆都成了他们解锁答案的“钥匙”。在他们的心中,博物馆就是一个超级课堂,在这里,可以仔细聆听文物背后的故事,可以近距离观察展品的每一处细节,可以了解现代科技对传统文物的保护与修复。

“博物馆里藏着很多宝藏,等着我们去挖掘、去发现。”今年是陶一嘉参与“跑学”的第五年,从二年级到六年级,她研究了秦淮花灯、树皮的奥秘、中国航天等不同主题,“每件藏品背后都有很多科学秘密和文化故事,我们可以像小侦探一样,在研究中寻找答案。”

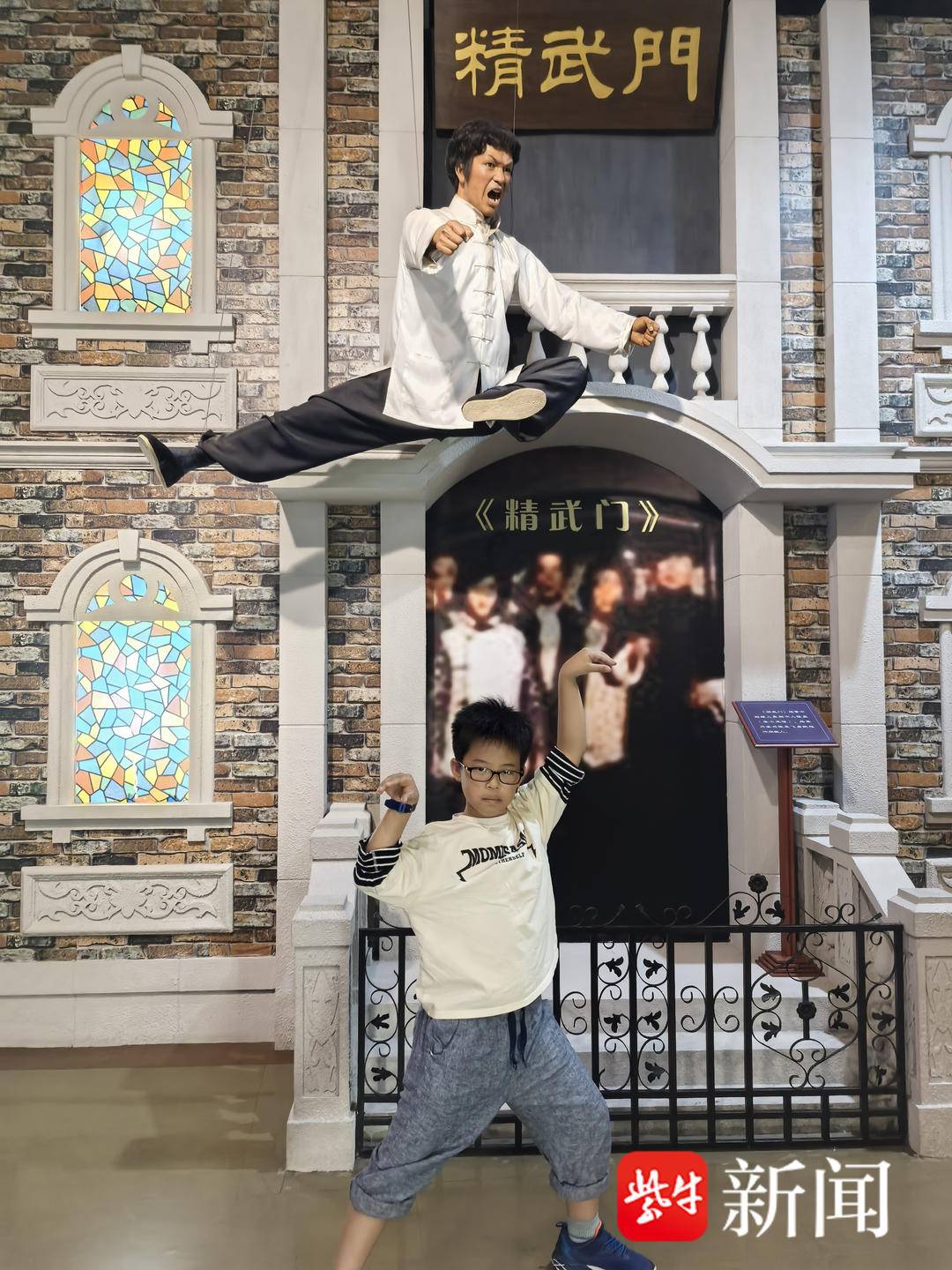

“我长大后想成为一个导演。我想知道电影是怎么拍摄制作出来的。”沙忱的偶像是导演饺子,为了解电影的“前世今生”,他去了中国电影博物馆,“在这里,我发现了很多没看过的电影,从无声到有声,从黑白到彩色,我深深感受到了科学技术对电影的影响。以后我拍电影,也要懂这些‘硬核知识’。”

这些“跑学”选题各有来头

研究博物馆logo,探索陶瓷“丝绸之路”

在博物馆,“小米粒”们开展了哪些研究呢?青铜器、瓷器、电影……每个人研究的主题各不相同。这些选题是如何确定的?为什么选择去这些博物馆?让我们一起来听听他们的答案。

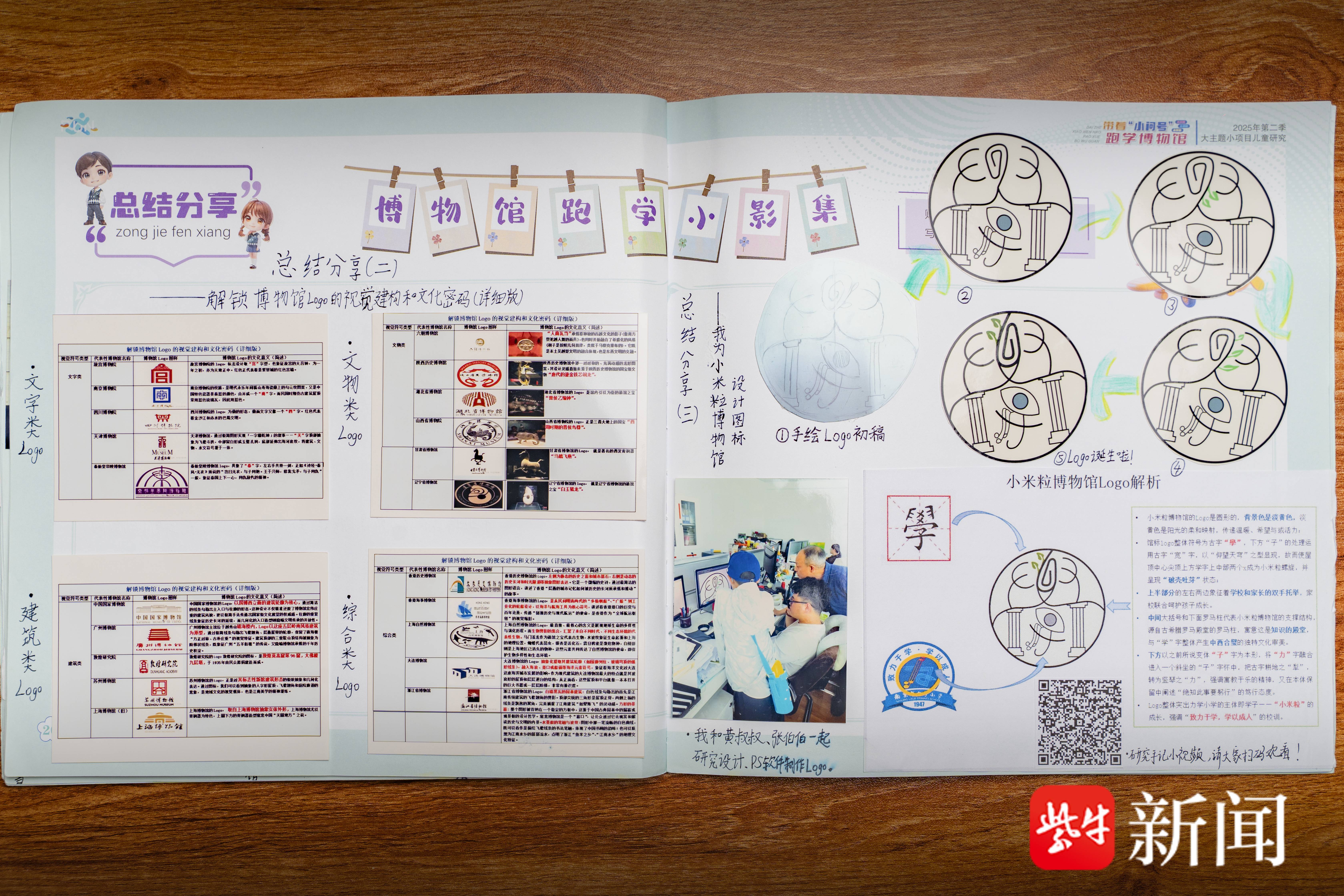

杨谦济有一双善于发现的眼睛,“从小到大,我去了很多博物馆。渐渐地,我发现每个博物馆的logo都各有特色。比如故宫博物院的logo是‘宫’字变形,藏着传统建筑的飞檐;南京六朝博物馆的logo,是人面纹瓦当的抽象轮廓,一看就有六朝味儿……”结合自己的疑问和暑期出行规划,杨谦济先后去了南京六朝博物馆、上海自然博物馆、香港历史博物馆,深度探索其logo背后的文化密码。

陈一一心中的探索火花,源于日日相伴的力学校训——“致力于学,学以成人”。“每次看到这八个字,我都想知道这背后的深刻寓意。同时,我对教育也很感兴趣,想知道古代的教育是什么样的。”这些思考,让陈一一的“跑学”路线变成了“教育溯源路”。她先后走进孔子博物馆、南京科举博物馆、昙华林近代教育博物馆、陶行知纪念馆与南京市民俗博物馆,在实景场馆里慢慢读懂校训的深层含义,在亲身探索中一点点加深对“致力于学,学以成人”的理解,也在心中埋下了“力学报国”的种子。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,“小米粒”们还纷纷前往全国各地的红色场馆。“姥爷给我讲了很多抗战故事,从中能够感受到革命先辈奋勇抗争的精神品质。” 潘子瑶跟着家人去了延安,在南泥湾纪念馆里,她盯着先辈们用过的扁担、箩筐看了好久:“这些农具凝聚着大家的智慧。我仿佛看到了他们扛着锄头、弯着腰开荒种地的样子。我们现在的好日子,是他们一点点干出来的。”

罗永晴在课本里学过甲午战争的历史,总想着再多了解这段历史背后的故事。走进中国甲午战争博物馆,她的脚步格外慢:或仔细聆听讲解,或观摩北洋海军的舰艇模型,或浏览历史图片。罗永晴说:“课本里的‘甲午战争’是一段清晰的历史时间线,在这里,我看到了背后一个个鲜活的故事。”小军舰迷袁佑棠、刘玥鸣则围绕军舰展开了深入探讨,“当看到1:1精心复刻的定远舰时,我的心情很复杂。与课本上的知识不同,博物馆里的这段历史是‘摸得着、听得见’的。”

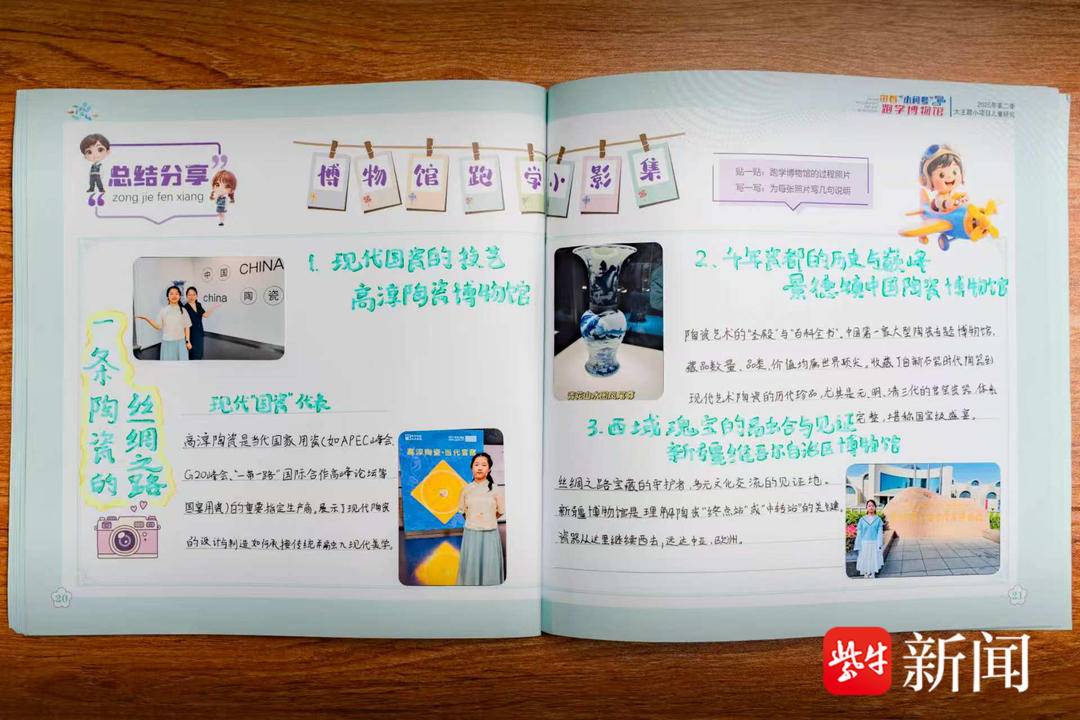

不少“小米粒”还一头扎进了古代文明的“宝藏库”,围着青铜器、瓷器“刨根问底”。作为高淳人,陈瑾之对陶瓷有份“家乡情”,从高淳博物馆看完本地陶瓷,又跟着爸妈去了景德镇中国陶瓷博物馆。最让她惊喜的,是假期游玩时的意外发现,“去新疆游玩时,我发现新疆博物馆也有瓷器,我们立刻改了行程,来了场说走就走的博物馆之旅!”她的手记里贴满了陶瓷照片,“高淳的国瓷、景德镇的瓷器艺术‘圣殿’、西域瑰宝的融合,原来陶瓷也有‘丝绸之路’。”

“小问号”变“大感叹号”!

“小米粒”收获了知识,更汲取了成长力量

随着“跑学”脚步的延伸,“小米粒”们的“小问号”,渐渐变成了充满惊喜的“大感叹号”——不仅解锁了答案,更收获了视野、技能与精神力量。

在贵州省平塘县“中国天眼”基地,刘逸轩盯着墙上的图纸、南仁东的手稿,久久没挪步:“从‘想造一个天眼’到‘天眼能看宇宙’,原来这么难!南仁东爷爷花了 22 年,再难也没放弃。他是我心中的英雄!”他的手记里记满了天文知识,还有一封特地写给南仁东爷爷的信,“以后我也想当一名科研工作者。我要学习他直面困难、永不放弃的精神。”

“跑学”不是走马观花,而是“带着任务探索”——“小米粒”的研究手记里,藏着满满的“干货”:提前查博物馆开放时间、列展览重点清单、规划出行路线、购买车票等。“学习不仅在课本里,更在我们走过的每一步里。‘跑学’博物馆不仅让我学到了知识,更在我心中种下了一颗探索的种子。”丁鹤轩翻着手记,指着自己的规划设计说:“‘跑学’让我知道,想找到答案,得先学会做准备。”

“爱观察奖”“乐分享奖”“用好资源奖”……一个个奖项,既是对“小米粒”们研究过程和成果的充分肯定,更激励着他们带着这种研究精神,在创造中成长。组内“儿童研究小专家”分享、跨班“小先生”开讲,“小米粒”们将自己的发现分享给了更多的小伙伴:条理清晰的讲述、图文并茂的笔记带着更多“小米粒”看到了博物馆里的“大世界”。

“这样的假期和作业真是太有意思了!”“小米粒”们已经开始期待下一次寒假“跑学”了。那些在“跑学”博物馆过程中种下的“探索种子”,正悄悄生根、发芽,等着未来绽放更多“大感叹号”。

扬子晚报/紫牛新闻记者 李晨

少年志编辑 夏诗怡

拍摄:吴伟龙 部分照片由学校提供