一块中国出土的头骨 何以改写人类族谱?

来源: 潮新闻

2025-10-24 07:28:00

一件在博物馆沉睡了35年的人类头骨化石,能讲出什么新故事?答案是:一个足以颠覆教科书的故事。

近日,《科学》发表了由山西大学、复旦大学、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、英国伦敦自然历史博物馆等单位的研究人员合作完成的研究成果,破译了这件湖北省出土、距今百万年的头骨化石“郧县人Ⅱ号”。

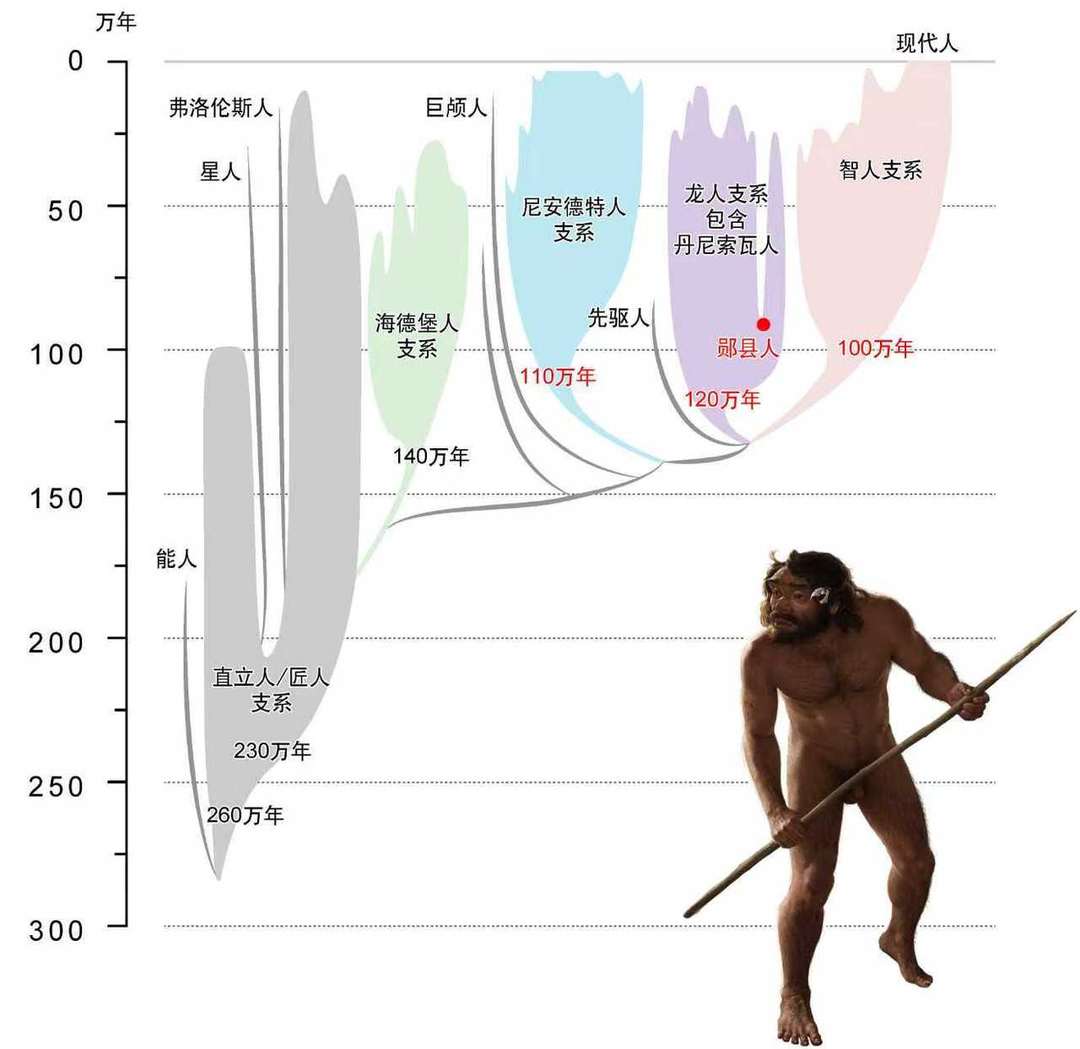

研究显示,它属于与“丹尼索瓦人”密切相关的亚洲古人类支系——龙人支系。这一发现,将智人、尼安德特人与龙人支系的分化时间大幅推前,对传统人类演化理论提出了挑战。

这块看似普通的头骨,究竟隐藏着怎样的秘密?它又如何改写了人类族谱?

一块关键的头骨化石

1989年5月,湖北郧县(今十堰市郧阳区)的一处田埂上,考古工作者偶然发现了一块奇特的石块。当时谁也没有想到,这个被农民当作地界石的“石疙瘩”,竟是解开人类演化之谜的关键钥匙。

“当时大家都不认识。”论文第一作者,山西大学教授冯小波回忆道,“有人说是猪头,有人说是猴头,还有人说是牛头。”经过初步辨认,这被确认为是一件古人类头骨化石,这就是“郧县人Ⅰ号”的发现始末。

次年,考古队在距离第一块头骨仅三米多远的地方,又发现了第二块更加完整的头骨“郧县人Ⅱ号”,这两件国宝级化石的出土,开启了一段跨越三十多年的探索之旅。

与很多人脑海中的固有印象不同,人类的演化并非一条“独木桥”,从古猿、能人、直立人一路走向智人,真相更像一座宏伟的“立交桥”。在长达百万年的时光里,多个不同的人属物种支系在地球上并行、交错,竞争与融合,共同编织了一部远比教科书复杂的演化史诗。

这其中,除了我们的祖先“智人”,以及欧洲的尼安德特人,还有一个神秘角色“丹尼索瓦人”。科学家们主要通过西伯利亚洞穴化石中提取的古DNA片段知道它的存在,由于化石过于零散,人们从未见过他的真实面貌,其在人类族谱中的确切位置一直成谜。

“之所以选择重新研究郧县人Ⅱ号头骨化石,是因为它不仅有100万年左右的可靠地质年代测定,同时具有重要的形态特征,表明它极有可能处于演化的关键阶段。”主导该研究的中国科学院研究员、复旦大学特聘教授倪喜军表示。

这件过去被归为“直立人”的头骨,经过精密重建与研究,被证实是与丹尼索瓦人密切相关的龙人支系的早期代表,而并非“直立人”。

“你可以把‘支系’想象成一棵家族大树的上的主要枝干。”倪喜军解释道,“智人、尼安德特人、龙人,就是人类家族树上的三大主干。”研究团队通过构建了全新的人属系统演化树,证实丹尼索瓦人属于龙人支系。

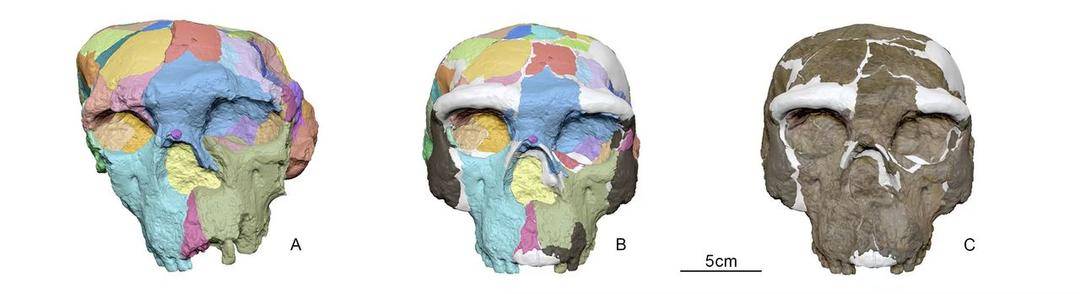

郧县人2号头骨化石复原模型分类 受访者供图

“这解决了长期以来的一个巨大争议。”倪喜军用一个生动的比喻阐明了其中的关系,“这就像确认了‘河南人’和‘上海人’都属于‘中国人’一样,如果反过来,就是完全错误的逻辑。”

据此,大荔人、金牛山人、华龙洞人、许家窑人、澎湖人等众多在此前身份暧昧的亚洲中更新世古人类化石,以及发现于松花江哈尔滨江段的龙人正型头骨,都得以在龙人支系下找到了自己的位置。而“郧县人Ⅱ号”的意义还在于,它是迄今为止发现的最古老的龙人支系成员,其距今约100万年的高龄,将智人、尼安德特人、龙人这三大主要支系的起源时间推到了100-130万年前,远超此前的化石纪录。

颠覆传统的“破译方法”

1990年,当“郧县人Ⅱ号”被发掘出来的时候,已经严重破损和变形。

中英联合研究团队采用高精度CT扫描与结构光表面扫描技术,清晰识别出化石中的裂隙、矿物填充和未变形的骨片,随后通过创新的数字重建方法,根据解剖结构和几何形态学标志点,以虚拟方式完成了头骨的精细拼接。

“团队通过一系列方法识别出变形部分是刚性变形还是塑性变形,去掉无法复原的塑性变形部分,通过完好的对侧部分进行镜像处理,将刚性变形的部分重新拼接,少量破损的部分则使用‘郧县人Ⅰ号’头骨进行复原。”倪喜军解释了整个头骨复原的过程,“相当于用数字化给头骨做了一个手术。”

郧县人Ⅱ号头骨化石复原 受访者供图

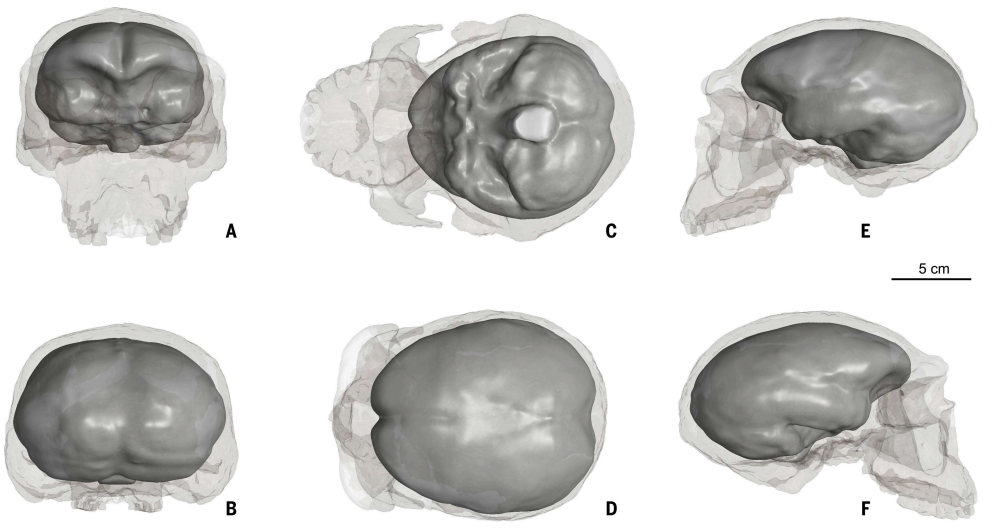

然而,复原只是第一步,由于缺乏完整头骨作为参照,重建的准确性一直是困扰古生物学界的难题。此次研究的一大突破,就是开发出了一套新型统计方案以检验重建结果的可靠性。

团队建立了一套误差承受力测试标准:在不大幅改变结论的前提下,模型能容忍多大程度的偏差?通过随机引入误差进行了上万次模拟,结果显示,郧县人Ⅱ号在系统发育树中的位置始终稳定。

“我们转变了思路,虽然不知道重建的有多‘好’,但可以评估它有多‘坏’。”倪喜军解释道,“采用重抽样的方法,随机去掉重建结果的50%,再将它放到系统演化树中,这样的过程模拟上万次,其结果在演化树上的变化依然非常小。因此我们有充足的信心认为复原结果是可靠的。”

重建后的郧县人Ⅱ号头骨呈现出原始与进步特征交融的形态:低平的额骨和突出的吻部类似更古老的直立人或海德堡人;而扁平低矮的颧骨、更宽的后脑颅以及较大的脑容量,则与龙人以及大荔、金牛山、华龙洞、许家窑等地出土的中更新世人类化石相似。

根据重建后的颅内模型,研究团队发现,“郧县人Ⅱ号”的脑容量竟超过1100毫升,对比现代人平均1350毫升的脑容量,以及整个龙人支系普遍较大的脑容量,表明该支系在百万年前就已具备相当的智力潜力。

郧县人Ⅱ号颅内模型重建 受访者供图

研究团队以郧县人作为关键校准点,构建出全新的人属系统演化树,再借助贝叶斯支端定年法与简约性分析,推算出各个人类支系的分化时间。

“我们发现,智人、龙人和尼安德特人这三支的分化发生得非常早,虽然早于目前化石记录所示,但与基因组数据推测的结果高度吻合。”贝叶斯定年法的主要开发者之一张驰博士介绍道。

重构人类演化地图

长期以来,“非洲起源说”主导着人类演化的叙事,该假说认为,现代智人在约20-30万年前起源于非洲,并在约6-8万年前分批走向世界,取代了各地的本土古人类。

当“郧县人Ⅱ号”头骨最终被确定为“龙人”支系的早期成员时,它的意义已远超一块化石的身份确认,“龙人”支系在东亚大陆的百万年绵延历史,为这幅图景增添了更复杂的细节,迫使我们重新审视这幅悬挂了数十年的人类演化地图。

从1989年发掘出“郧县人Ⅰ号”起,冯小波已经在鄂西北这片土地上进行了数十年的考察研究,“汉江是一条比较稳定的河流,这里的气候非常适合生物的生存,包括人。”他指出,“这使得以汉水流域为核心的鄂西北地区,成为了古人类演化的重要‘避难所’和‘廊道’。”这意味着,亚洲东部曾是一片古人类演化的活跃舞台。

将视野拉回中国,故事同样复杂。教科书里那条从“元谋人”到“蓝田人”再到“北京人”的线性演化,其实是一个巨大的误解。

“如果从300万年前开始算人类的演化历史,每一万年需要一个链条,我们现在连十几个都达不到,如何去讲中国人的演化故事?”冯小波教授的反问,道出了中国古人类研究的现状,化石材料的稀缺是构建完整历史的最大挑战。

在有限的材料中,我们已经能看到一幅万花筒般的图景,在远古的中华大地上,可能同时存在或相继生活着多种不同的人类成员。除了“郧县人”所代表的龙人支系,还有“北京人”所代表的直立人,以及更晚期的身份各异的各种“智人”,他们之间的关系,是替代、融合还是并行,这团迷雾,远未散去。

“郧县人”的发现,还肩负着打破学术偏见的使命。上世纪40年代,美国学者基于在东南亚发现的砍斫器,将旧大陆分为西方“手斧文化圈”和东方“砍斫器文化圈”,并隐晦认为东亚属于“文化滞后”边缘地区。

“我们在郧县和百色等地逐渐发现了手斧。”冯小波说,“这些发现正有力驳斥着陈旧的偏见。”手斧是一种需要复杂打制技术的工具,它的出现证明了东亚古人类拥有同样出色的认知能力,对“郧县人”及其文化遗存的持续寻找,正是为了找回我们祖先在人类演化史上的应有地位。

对此,冯小波的愿望清晰而具体:找到更多古人类化石,尤其是肢骨和下颌骨,以了解他们的身高体重与容貌;找到他们的居所和用火的痕迹,“火代表一个分界点,使用火后的人类体质特征发生了重大的突破”;找到像“手斧”这样代表高超技术的标准器物。

“郧县人Ⅱ号”的破译不是终点,正如冯小波所说:“感恩时代和科技进步,让我们有继续深入研究的可能性。”这些深埋地下的化石,正静静等待诉说一个又一个精彩的故事。