老区村·新实践 | 从“革命热土”到“发展高地”,看江苏邳州这两个村的“蝶变密码”

来源: 徐州日报

2025-08-12 10:34:00

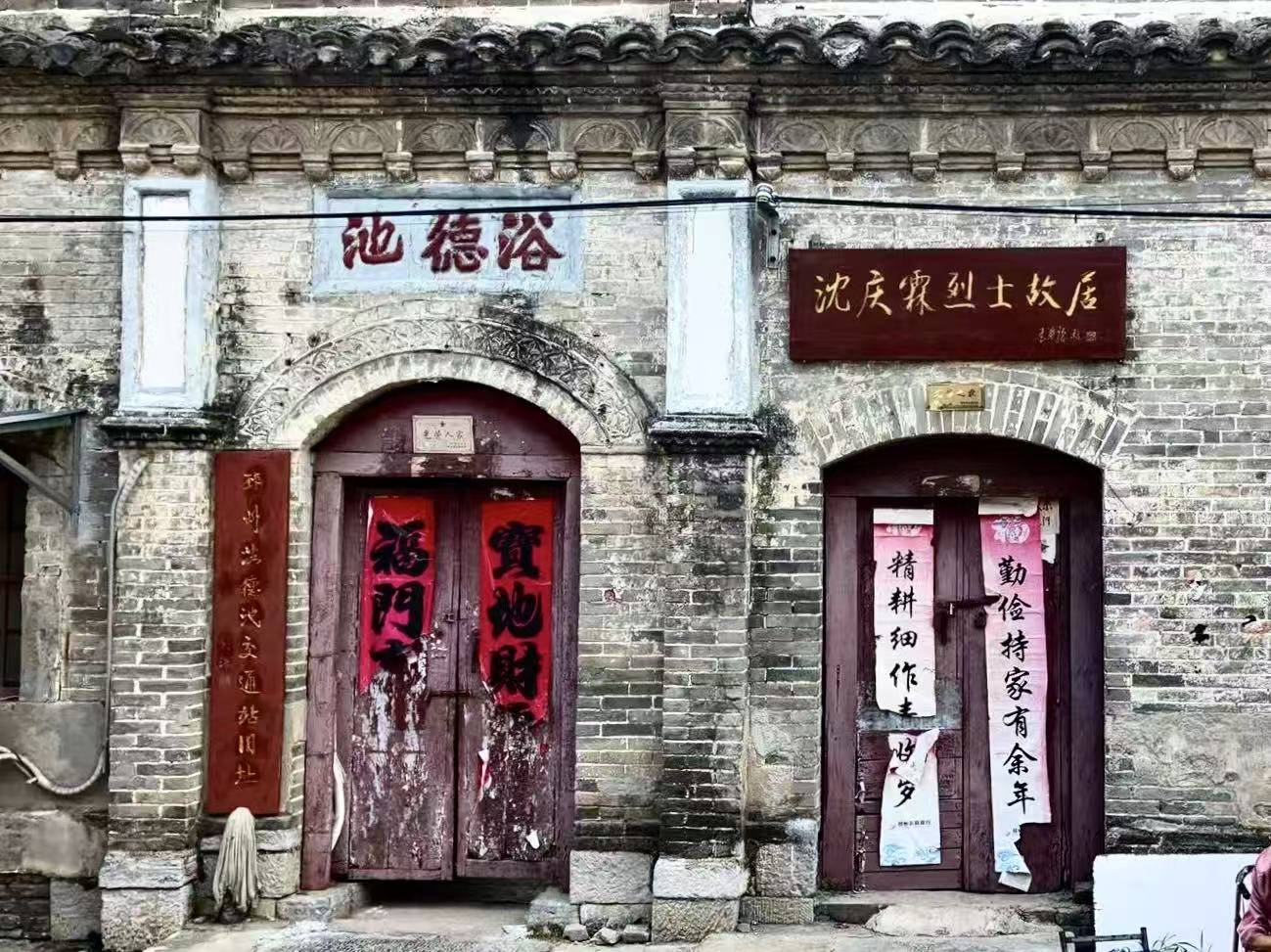

古老沧桑的土山老街里,有一个名为“浴德池”的澡堂子。这个不起眼的地方,抗日战争和解放战争时期是中国共产党的秘密联络站,邳睢铜抗日组织的部分领导,都曾在浴德池联络工作、传递重要情报和召开秘密会议,保证了地方党组织活动的正常开展。

位于土山老街的浴德池旧址

“2021年,街北村被列入第一批徐州市红色地名录。2022年,江苏省民政厅等单位联合发布全省第二批100个红色地名,位于该村的淮海战役碾庄圩战斗前沿指挥部旧址入选(时称粟裕指挥所)。”邳州市土山镇宣委王斌介绍。

时间的年轮进入21世纪,街北村党支部带领村民扎实苦干、奋力争先,积极为村民谋幸福,利用本村粉丝加工的资源优势,做大做强粉丝销售渠道,每年可增加集体收入40多万元;先后铺设了村内2条水泥路,安装路灯实现了道路亮化,整合中央花园、丽都小区和滨湖领墅等6个小区,提高了村民的幸福感和满意度。

在淮海大地,被列入首批徐州市红色地名录的村共有20个,其中岔河镇的桥北村、碾庄镇的碾庄村也是革命老区村的典型代表。

碾庄村:打造五金工具之乡

沿着311国道一路西行,众多村庄像一串串葡萄,集聚国道沿线,淮海战役首捷地——碾庄村就是其中之一。国道南侧,淮海战役碾庄战斗革命烈士陵园内,青松映衬下的“浩气长存”纪念碑显得高大雄伟。

“抗日战争时期,党组织在碾庄村秘密发展力量,建立抗日救亡团体。村民们积极参与抗日宣传、传递情报、掩护伤员,不少青年主动加入地方抗日武装,配合主力部队开展游击战,多次粉碎日伪军的‘扫荡’。”行走在重新修复的红色碾庄遗址内,村文书曹夫伟一边引导记者参观,一边介绍起村里发生过的一个个故事。

1948年11月,淮海战役打响,碾庄圩成为首战的核心区域,在这场历时17天的激烈围歼战中,碾庄村村民组成担架队、运输队,冒着枪林弹雨运送弹药、转移伤员,以空前的热情和牺牲精神支援人民解放军,为全歼国民党黄百韬兵团作出了不可替代的贡献。

今年96岁的村民张丙银,因腿脚不便一直躺在家里的床上,和记者聊起当年亲身经历的战场情景仍然思绪清晰:“开始时,炮弹在天上飞,死了很多人。后来,国民党(军队)被包围时间长了就不打炮了,解放军几次冲锋,他们就投降了。”

80岁的村民王夫银,目前仍住在碾庄村的红村里,“战斗期间,村里有几十名群众主动让出房屋,给解放军作为临时指挥部和包扎所,许多群众为保护解放军伤员、掩护干部,不惜拿出自家财物,有的还献出了生命。”

近年来,碾庄村赓续红色血脉,先后修复内外圩河桥等历史遗址,建设红色教育广场、战壕等纪念设施,打造“红色碾庄”地标。

同时,碾庄村发展五金工具制造产业,村集体经济收入超百万元,人均收入达两万余元,实现了从“革命热土”到“发展高地”的华丽转身。

碾庄产业园的现代化五金工具生产车间

7月18日的午后,阳光下的碾庄产业园熠熠生辉,园区内厂房林立、机器轰鸣,一辆辆满载工业产品的货车,成排停在园区道路边随时准备驶向全国各地。

金虎工具的生产车间里,半自动化机器在有节奏地运行,流水线上的工人忙中有序,抽检产品品质看得仔细,组装管线钳钳柄用力细腻。“工厂占地近140亩,拥有500多名员工,年产值1.2亿元,一半以上产品出口欧美、东南亚等国家,是中国轻工业高成长型500强企业,也是镇里五金工具产业的龙头企业。”金虎公司市场部主任冯鑫向记者介绍。

金虎工具顺应时代发展潮流,先后扩建厂房,加大研发投入,产品线日益丰满,市场竞争力逐年增强,同时还培养了一批又一批五金工具行业的老板,为碾庄五金工具产业集群的形成,奠定了坚实的基础。

一花独放不是春,百花齐放春满园。在金虎工具的引领下,碾庄五金工具企业如雨后春笋般诞生,东鹏工具就是其中的代表。东鹏工厂的一号车间里,一排崭新的机器正在有序运转,和传统生产线相比,这里的工人减少了近一半。70岁的董事长王行传精神矍铄、声音洪亮:“为了提升生产效率、新产品品质,我们去年引进了自动化生产线,为我们研发新产品提供了生产保障,企业年产值预计能提高1/3左右。”

以金虎、东鹏为代表的产业升级和转型,带动了新兴产业链在碾庄集聚,园区内的企业初步形成上下游供应关系,降低了企业生产运营成本,增强了区域产业链的韧性和竞争力。

2024年碾庄村人均年收入26000元,先后获得邳州市文明村、徐州市文明村等荣誉称号。

桥北村:“全国示范”标杆

1937年,抗日战争全面爆发,大片国土相继沦陷,地方党组织深入敌后,发动村民组建抗日自卫队,利用村周边丘陵、林地开展游击战,袭扰日伪军据点,破坏敌人运输线。

位于岔河镇桥北村的村民踊跃为八路军、地方武装传递情报、掩护伤员,仅1942年至1944年间,就有30余名村民参与护送我方人员过境,20余户家庭成为“堡垒户”,为敌后抗日根据地的存续提供了坚实支撑。

1946年,云台寺阻击战在该村周边打响,桥北村群众男女老少齐上阵,冒着炮火为坚守云台寺的滨海军区警备旅3团7连送水、送弹药,拆除自家门板构筑掩体;10余位村民组成担架队,在枪林弹雨中抢运伤员,其中3人不幸牺牲。正是凭借当地群众的鼎力支援,三排官兵得以在极端困难下坚守阵地一昼夜,歼敌120余人,为我军主力转移争取了宝贵时间。

“我们村以公共空间治理为契机,对村内资产资源进行盘点,回收公共空间用于修建老年驿站、健康小屋、游园广场、乡村礼堂等活动场所,村民的生活一天更比一天好。”桥北村党支部副书记韩萧介绍说。

桥北村的布子山景区

近年来,桥北村大力实施土地规模经营,发展特色设施农业、玫瑰花茶等“微产业”,流转土地近千亩,建设现代化生态农业大棚680座,种植圣女果、水果黄瓜、草莓、豆角等反季节蔬果。

“微产业”不仅增加了集体经济收入,也给“闲不住”的老年人提供了好去处。今年69岁的陆常富就在一座黄瓜大棚里找到了自己的“事业”:“冬天的大棚比空调房还暖和,干活也不费多少力气,在这摘一天黄瓜能赚80元,一天吃香的喝辣的都用不完。”

老人们还可以选择去手工坊接手工活,“坐着编编草席、中国结,轻轻松松地就能赚到零花钱。”朱学英和她的老姊妹是手工坊的常客,她们一边唠家常一边做手工,不知不觉就能消磨半天的时光。

村委把老人当“宝贝”和“财富”,让老人从“需要”转变为“被需要”,每年还拨出专项资金用于老年人活动与服务。不服老的“银发族”也更愿意参与到社会治理、民主决策等公共事务中去,村民代表大会、民主生活会,老年人的声音明显多了起来,他们的想法也越来越积极,愿意为集体出谋划策。

桥北村的现代化生态农业大棚

为了加快乡村振兴步伐,实现村民和集体的双增收,桥北村流转土地,实现规模经营,借助林桥绿茶产业园、马庄种养结合项目等,跑出了乡村振兴“加速度”——

云坛山经山体修复与茶园建设,变身翠绿青山,为村民提供60余个就业岗位,培育出10名炒茶工;

与邳州正大集团开展“村企合作”搞规模化经营,不仅村民能从土地上获利,村集体收入也显著提升;

因地制宜对村庄风格、风貌开展“修复性”保护和“链条式”设计,村内主干道全部“黑化”,主干道、广场等公共区域设置照明路灯。拓宽布子山山顶空间,建设篮球场、乒乓球场、爬山健身步道;

以党建为引领,完善“一站式”健康养老服务体系,为老人的生活增加“友好元素”,让年轻村民的生活有声有色、有滋有味;

……

2023年,岔河镇桥北村被评为“全国示范性老年友好型社区”,成为乡村振兴的典范。

淮海大地的红色血脉,历经战火淬炼,如今已化为发展的澎湃动力。从土山老街的秘密联络站到碾庄村的五金工具之乡,从桥北村的“全国示范”标杆到乡村振兴的生动实践,这片热土上的每一处变迁,都诠释着革命精神与时代发展的交融共生。

站在新的历史起点,淮海儿女将继续传承红色基因,以实干笃行书写高质量发展的新篇章。正如碾庄产业园的机器轰鸣、桥北村老人的幸福笑容——红色血脉在这里赓续,奋斗故事在这里延续。

记者 于洪涛

编辑 王岩