青春华章 | 治水兴邦:五位“国之重器”总师如何把青春华章写在祖国大地上

来源: 我苏客户端

2025-10-16 08:34:00

从大禹治水的远古传奇起步,中华民族的治水史诗绵延数千年。水,孕育文明,亦牵系国运。如今,中国治水伟力磅礴——南水北调、三峡工程、黄河治理、白鹤滩电站、海上风电……每一步跨越世界的足迹,都凝结着一代代水利人的智慧与坚守。

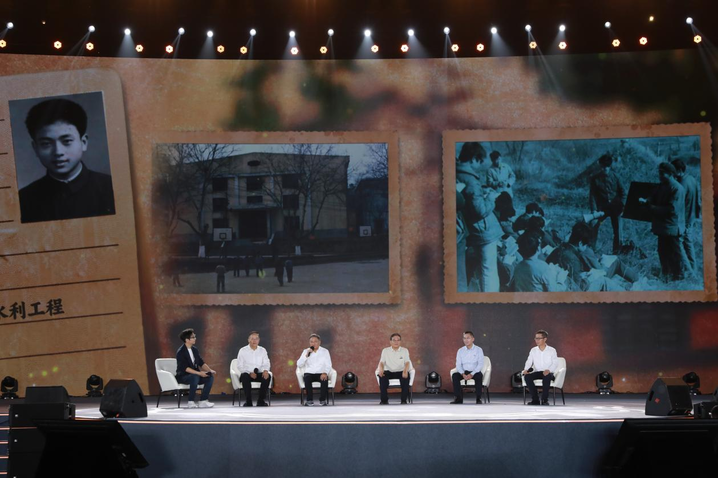

110年来,河海大学走出无数位水利大师,全国水利系统超三分之一总工程师毕业于此。10月12日晚,在“把青春华章写在祖国大地上”大思政课活动现场,五位来自河海大学的“国之重器”总工程师走向台前。他们用自己的人生故事,诠释“治水兴邦”的初心,照亮青年学子的逐梦之路。

张建云|南水北调工程:让长江水“坐电梯”北上,守护1.8亿人饮水

“在河海的七年,我不仅学到扎实的专业知识,还收获了爱情。”中国工程院院士,河海大学陆地水文专业78级校友张建云,一开口便流露出满满的笑意和爱意。而这些暖意,也化作了他40年间踏遍千山万水的动力。作为南水北调的战略科学家,他亲手参与擘画“四横三纵”国家水网的宏伟蓝图。

“水往低处流,南水北调凭什么让水往高处走?”面对这个问题 ,张建云的回答满是对国情的牵挂与中国智慧的自信,“我国水资源分布不均,南涝北旱是基本国情,北方长期严重缺水,地下水位下降,导致百姓只能喝苦咸水,这些我心里一直牵挂着。”为了让百姓喝上健康、安全水,需要将水位抬升40多米,把长江水送过黄河,而这靠的正是我国自主研发的世界最大、最先进的13级泵站群,让长江水搭上13层电梯,一路向北。

如今,南水北调工程让北方1.8亿多人喝上优质水,“中国跨流域调水技术是世界领先的。”张建云的话里满是自豪。

钮新强|三峡工程:锁住荆江险,点亮黄金水道

“记得大四去葛洲坝工地实习,看到学水利能干这么宏伟的工程,一下子就坚定了方向。”中国工程院院士,河海大学农田水利工程专业79级校友钮新强谈到梦想起源仍是满怀激情,用“毕生心血浇筑大国重器的巍峨脊梁”来形容他的职业生涯一点儿也不为过——作为三峡工程的主要设计师之一,他见证了这项世纪工程从蓝图落地为现实的全过程。

当被问及“三峡这些年起了什么作用”时,钮新强的讲述充满力量。三峡从建成以来,在防洪、发电、航运等方面都产生了巨大的综合效益。防洪上,三峡工程让“险在荆江”成为历史,2020年长江遭遇“98+”大洪水时,正是三峡的守护,让荆江、武汉免遭凶险;发电上,持续助力国家绿色发展,电站年发电量约1000亿度;航运上,让长江真正成为 “黄金水道”,5000吨巨轮可从上海直达重庆。

“这就是我们水利人心中的‘国之重器’,也是彰显我国水电科技从跟跑到引领的明星工程。”钮新强说。

张金良|黄河古贤工程:解“二元高次方程”,安千年母亲河

“我报考水利,是因为12岁那年的一张白面饼。”黄河古贤水利枢纽工程设计总工程师,河海大学管理科学与工程专业97级校友张金良谈到高考选专业,也带出来一段旧时光的记忆。张金良12岁那年,邻县黄河发洪水,村里发了难得一见的白面救灾,母亲烙饼,他负责烧火,整整50斤白面一口没让他尝,只因这是“救命粮”。也正是这沉甸甸的白面,在他心里种下了“治好黄河”的种子,高考所有志愿都填了水利专业。

人人都知黄河治理难,难度远超其他江河。用张金良的话说,治其他江河是解一元高次方程,治黄河是二元高次方程。“黄河水少沙多,但再难也得建”,张金良的言语中满是坚定。黄河下游河床每年涨8到10厘米,30年就能积出一层楼,“地上悬河”的隐患从两千五百年间决堤1500多次、改道26次中,就能看到惨痛的教训。

黄河古贤工程论证了70年,这么难为啥还要建?“幸福河,首先得是安澜的河。”张金良给出答案,“黄河古贤工程不仅要建,还会是未来一百年黄河水沙调控的‘主心骨’,和小浪底、三门峡联合,才能保黄河永远安澜。”

徐建荣|白鹤滩水电站:在地球褶皱里,建一座座“巨型蜂巢”

“我大学就是教室、食堂、宿舍三点一线,一心搞学习,现在想来,要是当初学门乐器,现在在工地搞建设也没那么单调了。”白鹤滩水电站设计总工程师,河海大学农田水利工程专业81级校友徐建荣,用“简单”形容自己的校园生活,却花20多年扎根高山峡谷,在地球褶皱间创造了不简单的奇迹。

有人说白鹤滩水电站外表太基础,看不出“牛”在哪,徐建荣笑着揭秘:“但其实都藏在细节里。其一,电站位于印度洋板块和亚欧板块碰撞的断裂带附近,需要靠精准勘探和独创方案,才能让工程稳稳扎根;其二,在山肚子里,藏着两座30层楼高、5个足球场大小的发电厂房,起了名字的洞室就有364个,通道有217公里,像2个巨型蜂巢;其三,16台全球首创的百万千瓦水轮发电机组,都在这里,一年发电624亿度,并且核心技术和装备都是自主研发。”

“横断山脉内有乾坤,这就是中国水电的实力!”徐建荣的话里满是骄傲。

林毅峰|海上风电:从近海到深蓝,做向海而兴的探路者

“真想回到大学时,去溜冰场踏着神曲飞驰;去清凉山上看星星;去石头城里寻六朝遗迹。”国家卓越工程师,河海大学水利水电工程专业93级校友林毅峰的回忆,处处流露出他骨子里的浪漫情怀。在河海的7年,不仅收获专业知识,也收获古都文化的熏陶洗礼,这七年是充满活力的七年。也正是这份活力,给了他未来带领中国海上风车冲出近海,挺向深蓝的勇气。

当被问到,50层楼高的海上大风车是如何抵抗这几天广东的台风的,林毅峰亮出两大绝招。在近海,靠的是“八爪鱼”技术,模拟海洋生物,8根桩子牢牢插进海床,地质再复杂也稳定;在深海,靠“巨型海上漂不倒翁”,浮体依靠浮力支撑风机,再用锚链紧拽海床,17级台风也吹不跑。

如今,我国海上风电并网装机容量超全球一半,在最复杂恶劣的海况下也设计建成了全球单机容量和单体规模最大的海上风电场。“中国是全球风电的弄潮儿和引领者。”从山上看星星的少年,到驰骋蓝海的工程师,林毅峰用青春书写了一段 “向海而兴” 的热血传奇。

从青涩学子到“国之重器”的总工程师,他们将青春华章写在祖国大地上。如今,他们以学长的身份向年轻一代深情寄语,将治水报国的使命郑重交付。

江河安澜、家国安康,中国治水的奇迹,不仅是水利工程的宏伟,更有其中一代又一代人“治水兴邦”的初心传承,这些震撼人心的“国之重器”,也因水利人的坚守更有温度和厚度。