江苏泰州:从“单点突破”走向“系统跃升”——科技创新潮涌澎湃

来源: 泰州新闻网

2025-11-19 17:38:00

复旦大学泰州健康研究院里,研究员李佳琳紧盯显微镜下的细胞样本,她记录的数据将汇入覆盖20万自然人群的“泰州队列”,该项目已列入国家科技创新2030“四大慢病”重大专项;

泰州姜堰现代科技产业园一间洁净车间里,经过外延生长、光刻、刻蚀等300道工序的芯片即将奔赴全国各地的智算中心,打破国外企业对光通讯核心器件的长期垄断;

200公里外的上海泰州区域创新中心,工程师张立刚刚结束视频会议,他将把最新的研发参数传回生产基地,“上海研发、泰州转化”已成为日常。

江淮大地,创新潮涌。“十四五”以来,以制造业为根基的泰州,以“三个不相信”城市精神特质熔铸发展血脉,突破资源局限,优化创新生态,让科技创新从“单点突破”走向“系统跃升”,在长三角区域创新发展中写下浓墨重彩的一笔。

改革破局,企业创新主体地位凸显

中裕软管打破欧美在大口径复合软管上的技术垄断;华芯半导体建成国内首家IDM模式VCSEL芯片全产业链;亚泰物流攻克氢能储运的“卡脖子”难题……一批泰州企业,成为创新的“开路先锋”。

而在“十四五”初期,“创新短板”还是泰州的心头之痛:研发经费投入强度仅为2.15%,低于省平均水平。转折,起于一场围绕企业核心主体的系统性变革。

2021年,泰州市组建市委科技创新委员会,让科技创新由部门工作上升为全局工作。

“我们就像有了一个‘创新账本’,每一分研发投入、每一项专利,都能兑换真金白银的支持。”海陵液压机械公司负责人口中的“账本”,是泰州在全国地级市中首创的“企业科技创新积分”体系,它将散落于科技、人才、工信等科创委成员单位的政策整合起来,转化为清晰的积分指标。

研发投入、专利产出、人才引进……企业的每一个创新举动,都在这个体系中被量化、被认可。海陵液压凭借积分获得170多万元的奖励,这笔资金继续撬动研发投入,助推企业累计斩获50项专利,成功跻身省级“专精特新”行列。据统计,这套机制已向数千家企业兑付奖补近14亿元。

“有形之手”成为“赋能之手”,企业创新活跃度不断提升,2021年到2023年,泰州市科技奖补资金撬动企业新增研发投入32.93亿元。

创新攻关不能仅凭企业的一腔孤勇。“解决低温续航储能痛点,离不开跟清华大学的产学研合作。”双登集团技术总监孙全说。近日,双登联合清华大学研发的国内首款通信低温智能钠离子电池进入量产,并且在西藏、青海等地试点应用。

泰州打造的“泰智汇”产学研合作品牌,扮演起超级“链接者”的角色,平台累计征集企业技术需求1300多项,成功促成合作600余项,不仅解决了企业的燃眉之急,更让全市技术合同成交额占GDP比重稳居苏中苏北首位。

唯创新者强。“通讯芯片是‘卡脖子’领域,要么不做,要做就做全产业链自主可控。”华芯半导体董事长彭灵勇信心满满。企业勇闯无人区,而高效配置资源,引导金融资源、科技资源、产业资源等向企业集聚则成为政府部门的头等大事。

为此,泰州市实施科技型中小企业“育苗工程”、高新技术企业“新锐行动”、科技领军企业“先锋计划”,不断完善“创新型中小企业—专精特新中小企业—专精特新‘小巨人’企业—制造业单项冠军企业”梯度培育体系,分类实施精准服务,不断壮大创新型企业“雁阵”。

以企业需求为改革源头,面对城市能级不够的现实,泰州主动破局。“在上海研发,到泰州转化,两头都不耽误!”福照(泰州)科技总裁成琼的办公桌上,放着两份地图:一份标注着上海虹桥的离岸创新中心,另一份是海陵工业园区的生产基地。“十四五”期间,泰州在上海、南京、深圳等创新高地,布局28家区域离岸创新中心和111家企业离岸中心。这些“科创飞地”如创新触角,累计招引入驻科创项目220余个,招引集聚研发人员2100多名。

精心栽培、细心灌溉,换来科创森林的郁郁葱葱。截至2024年底,泰州市高新技术企业数量达到2197家,年均增幅15.08%;全市研发经费支出占地区生产总值比重提升至2.9%,列苏中苏北地区第1位、全省第5位。“十四五”期末累计培育高成长科技企业超100家,其中独角兽企业1家、潜在独角兽企业15家、瞪羚企业89家,72家企业进入省科技企业上市培育库。

平台筑基,产业创新生态持续优化

“你看,现在棕榈油基生物降解材料的熔体流动速率稳定,明年就能实现量产,替代工业粘合剂!”泰兴经济开发区中试车间里,江苏维吉特新材料负责人刘文地盯着检测仪器上跳动的数字,语气难掩兴奋。5年前,他还在福建农林大学的实验室里反复调试配方,“从大学老师转型创业者,把研究变成产品,曾是不敢想的事。”

助刘文地圆梦的,正是泰州为科技成果转化搭起的“进阶梯”。从概念验证“最初一公里”到中试孵化的“关键一跃”,再到产业化落地,泰州市构建起以高能级平台为核心的转化链条,让越来越多科研成果加速从“实验室”奔向“生产线”。

“水电气、废气处理等设施齐全,中试上楼就能做,拎包入驻就能试产。”刘文地感慨道。不远处的长三角医学先进技术创新中心,南京医科大学博士后管翔正仔细核查磁悬浮心室辅助系统的实验数据。其团队作为国内首个掌握无位移磁悬浮薄片电机技术的团队,成功研发出具有自主知识产权的磁悬浮心室辅助系统。“我们在减小电机体积的同时,更将成本降低了90%,目前已完成动物实验,正全力迈向临床。”

时间拉回到5年前,泰州市仅有7所教学型、技能培训型高校,新型研发机构13家。面对不足,泰州市与省、市产研院以及大院大所合作,围绕产业链部署创新链,打造了一批以创新为导向、以研发为基础的重大科创平台,推动科技与产业供需对接、合理匹配。

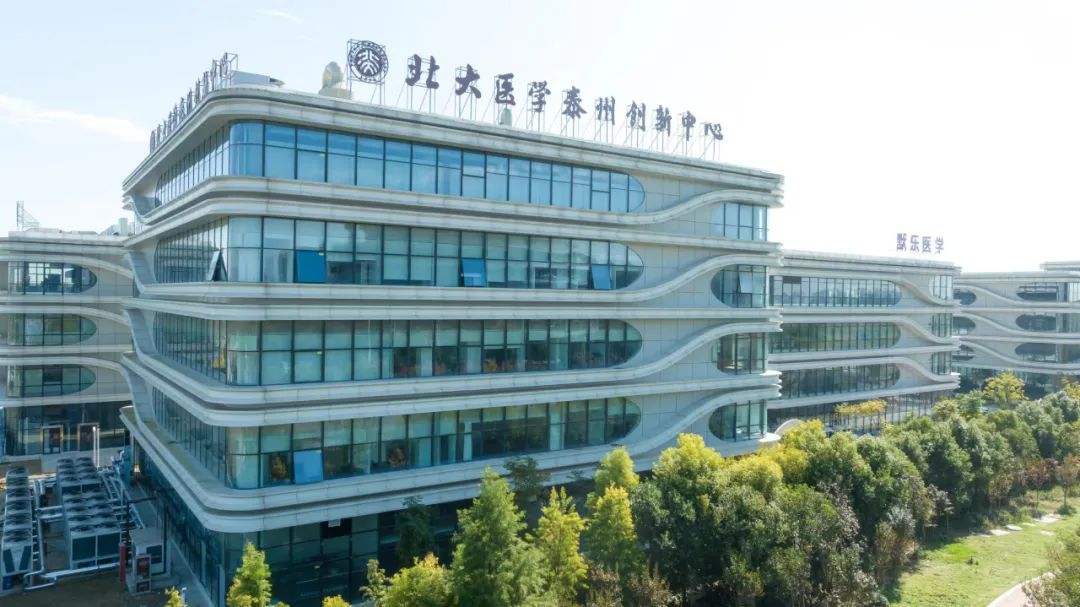

随着北大医学部泰州创新中心、长三角医学先进技术创新中心、长三角先进材料研究院兴化中心等重大平台落成,以“生命健康泰州实验室”为引领、以市产研院为核心,以N家重大科创平台为支撑的“1+1+N”科技创新平台体系愈发完善。

平台筑基,不仅让创新有了“源头活水”,更铺就清晰的转化路径。在北大医学泰州创新中心的会议室里,一场“概念验证会”正在进行。“分化效率已达90%,动物实验显示能改善血糖水平,我们需要企业一起推进临床转化。”项目负责人、北京大学教授徐成冉拿着“多能干细胞体外高效分化人类胰岛”的实验报告说。推动高校与企业早期对接,让实验室里的“想法”先接受市场检验,降低转化风险。目前,该中心已开展16个概念验证项目,3个项目启动产业化对接,累计申报专利5项。

泰州市产研院院长郜军的办公室里,挂着一张特殊的“产业链创新图谱”,上面清晰地标注着全市产业链的短板和突破方向。作为省产研院唯一分院,泰州市产研院正发挥着“创新引擎”的作用,落地建设半导体先进陶瓷材料、特医食品等专业研究所4家,精准补位产业创新需求。“我们通过深度研判和分阶段支持,确保好项目既能活下来,又能长大。”

截至目前,泰州市建有省级企业研发机构617家,省级以上重点实验室6家,市级重点实验室117家,重大科创平台28个。随着创新生态不断完善,泰州正成为高端人才向往的创新创业高地。

金融浇灌,硬科技种子生根拔节

深夜的中国医药城,红云生物实验室内灯光明亮,这里正在进行的EGFR抑制剂耐药突变靶向药研发,为全球进展最快,承载着无数患者的希望。“烧钱最猛时,泰州天使基金及时注入,让我们活了下来。”红云生物创始人黄鑫说,5年时间,红云生物快速成长为省潜在独角兽企业,估值飙升15倍。

投入周期长、风险大,不受社会资本青睐,许多硬科技项目长期面临融资困境。泰州做出了一个重要决定:设立首支天使投资基金,总规模10亿元,专门投向种子期、初创期的科创企业。基金设立以来,已累计投资交割16个项目。

“天使”加持下,硬科技“种子”破土而出、拔节生长。赛亿生物成功突破干细胞疗法技术壁垒,驶入慢性病治疗蓝海;奥乘智能的制药检测设备凭借技术优势,市场份额跻身行业前三;博茨科技的高精度母机一举打破海外技术垄断;一瑞达开发的高性能纳米复合材料成功应用于航天领域……

以天使基金为起点,姜堰修正医疗产业基金、泰兴双创引导基金等相继设立,瞄准特定产业领域进行精准投资。不久前,各10亿元的新材料、大健康先进制造产业专项母基金获批。泰州由此成为苏中苏北首个一次性获批两只战新产业专项母基金的设区市,多元化资本矩阵愈发强大。

“我们不再需要为明天的资金失眠了。”TIL细胞治疗项目负责人祝文君注视着培养箱中正在扩增的免疫细胞,如释重负。不久前,团队获得4020万元“拨投结合”资金支持,这项曾被市场化投资机构回避的颠覆性技术迎来生机。

“死亡之谷”,被用来形容原创技术与产业化之间的鸿沟,这是横亘在众多创新项目面前的天堑。针对原创颠覆性技术,“十四五”期间,泰州各市、区纷纷设立“拨投结合资金池”,累计超8亿元,对优质项目既给补贴又做投资,陪伴其度过最难熬的阶段。

泰州市还联合创投、保险、银行等合作机构,打造覆盖科技企业创新发展全生命周期的科技金融体系,形成“信贷+积分”赋能体系,让成长期科技企业融资更加便利;探索“保险+研发”赋能保障,让成熟期科技企业创新更添底气。

截至2024年末,“苏科贷”累计发放贷款43.99亿元,帮助583家中小企业解决融资难题;“创新积分贷”已累计发放90.59亿元,惠及1600多家企业。

站在新的起点,泰州正以更开放的姿态、更完善的生态,推动科技创新与产业创新深度融合,让更多“科创种子”长成“参天大树”,为江苏打造具有全球影响力的产业科创中心贡献泰州力量。

编辑:姜景旸 王晶