“绿色重器”赢得市场、中国技术播撒希望 外贸企业“扬帆出海”正当时

来源: 央视网

2025-11-22 12:45:00

央视网消息:海关数据显示,今年前10个月,我国风力发电机组累计出口103.3亿元,同比增长44.9%;太阳能电池累计出口105.6亿个,同比增长69.7%。清洁能源装备的出口已经成为我国外贸出口的重要品类。外贸一线观察,我们就跟随记者到清洁能源装备出口大省山东去看一看。

世界上直径最大的风电基础单桩未来将耸立在英国东北部海域,它犹如“定海神针”,支撑着整个风电机组迎接惊涛骇浪。

在山东蓬莱,这家深耕风电设备制造18年的企业,正加紧交付一批出口欧洲的海上风电桩基设备。制造这些直径11.5米、长度达百米的“钢铁巨柱”,依托的是尖端制造与毫米级精度的焊接工艺。负责人介绍,几年前企业的产品还主要供应国内市场,而今年出口比例已达八成。

海上风电桩基藏于海平面之下,抵御风浪的持续冲击,不仅需要牢固的结构,构件的整体误差也要精确到毫米级。今年企业承接了德国的海上风电无过渡段单桩订单,为满足客户对交付周期和质量的高要求,他们创造性地研发了多丝半窄间隙埋弧焊技术。

经过多年转型,这家企业已申请海上风电自主专利300余项,成为国内唯一能满足欧洲标准的超大型海上风电单桩供应商,出口的产品在欧洲市场份额超过20%,每年可助力减少碳排放约3000万吨。目前,他们正加快布局深海风电装备,攻克深海风电浮式基础平台的难题,为2027年首个商业化项目做准备。

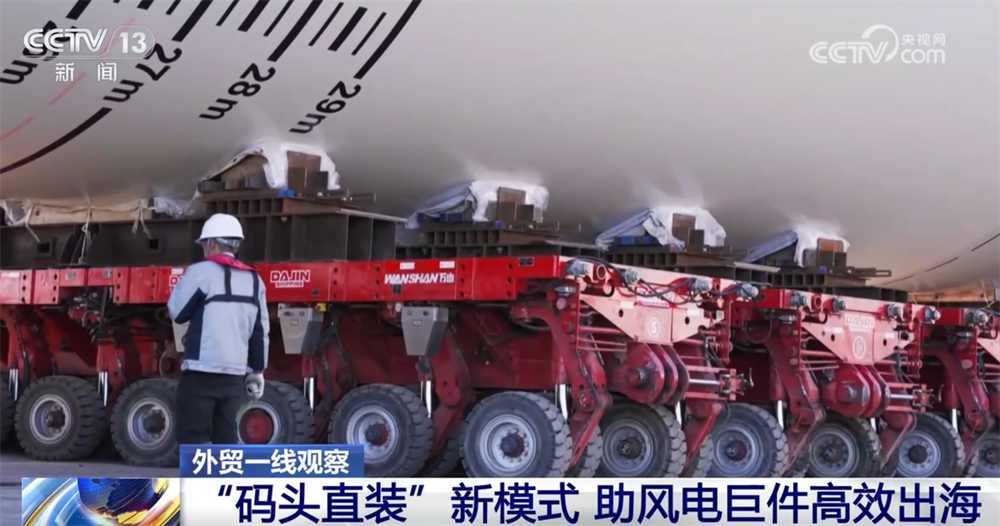

外贸一线观察:“码头直装”新模式 助风电巨件高效出海

直径11.5米、长度上百米、重量超过2000吨的风电设备,如何顺利运输出口?在山东蓬莱,探索出的“码头直装”新模式让这些“钢铁巨无霸”高效驶向全球市场。

在山东蓬莱这家海洋重工企业的生产基地,记者看到,巨型风电桩基从厂区货场直接运抵码头装船出口。这种无缝衔接的“码头直装”新模式,让产品不再受限于公路运输瓶颈。

蓬莱海关副关长于照旭称:“以风电类清洁能源产品为主的海工装备,以前主要在蓬莱港出口,企业面临的最大难题是货物是超大件,公路运输比较困难,成本也比较高,这个问题一直制约企业的发展。我们为企业量身定制了企业自有码头开放、设备直装出口、现场即查即放的检验监管模式。”

从“陆路受限”到“码头直装”,精准服务让出口效率倍增。过去需要9天才能装船的设备,现在5天就可以出海。效率提升的同时,也让企业能向更大、更重的海洋风电装备领域拓展。目前,蓬莱已有3家海工企业的12个泊位实现对外开放。

外贸一线观察:智能电网 为太平洋岛国提供绿色能源中国方案

在“双碳”战略引领下,中国绿色贸易正从单一装备输出升级为整套系统方案的引领。从东南亚海岛到南美山地,中国技术正为解决当地能源痛点、播撒绿色发展提供智慧。

山东烟台这家电气有限公司的微电网实验室里,监控屏上实时显示着马尔代夫多个岛屿的电力运行状态。企业海外项目负责人告诉记者,2021年他们为当地安装智能电表时,发现很多岛屿每天停电多达十次,柴油发电仍是主要电源。于是,他们主动提出为当地量身打造集发电、储能、调控于一体的智能绿色电网。

烟台某电气有限公司海外项目服务部部长朱广帅称:“其实客户在刚开始要做这个系统的时候,疑虑也蛮大的,主要是想这个系统到底靠不靠谱,能不能发出来电。建成了以后,他们就看到真正发了电,把他们的负载带起来了以后,他们真正地给我们竖起了大拇指。”

“中国方案”不仅改变了当地能源结构,也带来了人才本地化。最初,企业在当地几乎招不到电气工程师,如今超过一半的员工是本地人,光伏和风电运维均已实现本土化。

烟台某电气有限公司总工程师赵正聪称:“以前我们打游击战,现在我们逐步逐步打阵地战,我们在全球,比如说在东南亚像泰国这些重要的国家,我们要有本地化的办事机构常驻,把中国方案往外推。”

烟台海关综合业务二处企管科副科长王延铭称:“我们加大了对清洁能源产业高级认证力度,量身定制个性化培育方案,帮助海关AEO高级认证企业享受低于常规企业20%的查验率,让企业享受到更快的通关速度。”