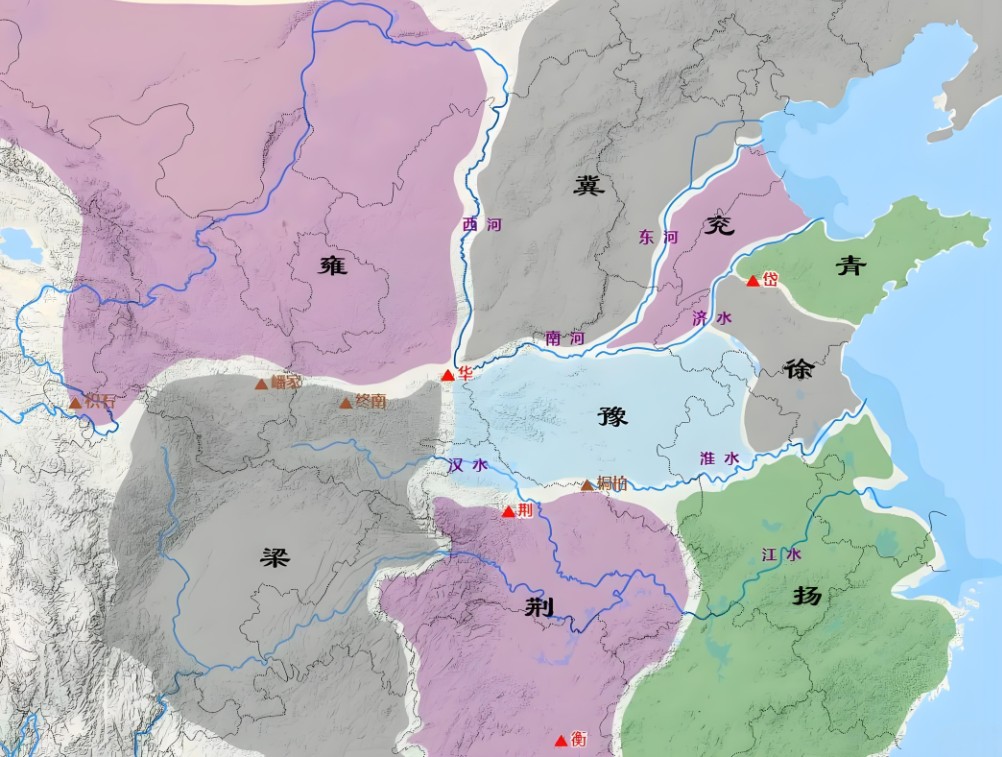

目前公认的说法,“九州”作为中国古代的地理称谓,最早见于《尚书·禹贡》,其中主要写:大禹治水成功后根据山川走势、河流分布和风土人情,将华夏大地划分为九个区域,其中包括冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州等,所以这九个州也被称为“禹贡九州”。

传统认为,《禹贡》的作者是大禹,所以后世将书中所述的事迹归于“大禹划定九州”,这件事也作为民间传说甚至是历史事件见于各类历史文献,并流传至今。有部分古代著作就肯定了这种说法,比如《左传·襄公四年》载“芒芒禹迹,画为九州”;《山海经·海内经》称禹“布土以定九州”。

那么,认定“九州”是否为大禹所划而生,关键就在于确认《禹贡》这本书是否如传统所认为的是大禹所写。

“大禹划定九州”其实疑点很多。我国著名历史学家、古史辨派创始人顾颉刚就做过专门研究。他通过分析《禹贡》中的地名,发现了这些地名的命名与使用均应是战国时期,说明《禹贡》这本书成书的时间不会早于战国。

顾颉刚抓住了这么几条关键证据:第一,《禹贡》中有“内方”与“外方”两座山名,而两山名首见于《左传·宣公四年》(前605年),为春秋中期楚国地名,《禹贡》将其作为荆州与豫州的界山,但此名未见于西周文献,证明《禹贡》不可能早于春秋。第二,《禹贡》称“淮海惟扬州”,扬州实指越国核心区(今江浙),而越国势力扩展至淮河流域是在灭吴(前473年)之后,此前该地属吴,那么有这个地理概念的只可能是战国人。第三,《禹贡·徐州》载“浮于淮、泗,达于菏”,将菏水视为自然河道,实则菏水为春秋时期吴王夫差于前482年为北上争霸开凿,连通泗水与济水,若《禹贡》为夏商西周人所作,不可能有这条河的记录,只有战国时人会因年代久远,误认其为古河道。

顾颉刚找到的证据还有很多,比如梁州对应巴蜀地区不符合中原政权控制巴蜀的历史时间,其中记录梁州的金属冶炼技术远超夏商西周水平,九州划分与战国疆域吻合等等。顾颉刚的结论是,《禹贡》是中国古代最早的地理文献之一,但《禹贡》文本的系统性、技术细节及政治理想,仍指向战国学者对传说的整合重构。所以,《禹贡》应成书于战国时期,托名大禹治水后划分疆域、制定贡赋之制,实为战国先民对天下地理、政治、经济的系统总结。

依据顾颉刚的考据,“九州”之说,只能说是战国时期学者们对未来统一国家的一种规划。从历史实际来看,“九州制”也确实从未在哪个王朝真正实行过。

“九州”中的很多州名之所以能沿用至今成为城市辖区名,就不得不提到汉武帝时期设立的十三刺史部,虽然比“九州”多出了4个州名,但直到这里,徐州、扬州等“州”才成为实际的监察单位,“州”长官有监察地方的权力,但不得干预地方行政事务。后来到东汉末期,为了镇压黄巾军起义,又把“州”升格成了行政辖区单位,这时,“州”长官才有了地方行政管辖权。

虽然,历史上的“九州”是作为一种地理概念存在,但在漫长的中华民族历史行程中,却被赋予了独特的文化意义,早已超越地理概念,成为中国的代称和文化符号。陆放翁名句“但悲不见九州同”,更将“九州”推到了象征中华民族统一的地位之上。

新华日报·交汇点记者 张晨