从煤灰漫天到金山叠翠——贾汪“七次优秀”背后的转型密码

来源: 徐州日报

2025-08-04 21:17:00

本报记者 蒋新会 张雷 通讯员 孙娜 李丹阳/文 刘冰/图

盛夏的潘安湖,碧波潋滟,池杉叠翠。“船娘”朱雪宁轻摇橹桨,载着游客穿行于水云之间。她清晰记得,脚下这片如画水域,曾是煤灰漫天、大地疮痍的采煤塌陷区。“那时做梦也不会想到,塌陷地上能吃上生态饭。”朱雪宁的感慨,折射出贾汪这座百年煤城的沧桑巨变。

近日,国家发改委等三部委联合下发2024年度资源枯竭城市转型绩效评价结果,徐州市贾汪区在67个参评城市中脱颖而出,荣膺“优秀”档次第一名。这已是贾汪区自2017年以来第七次斩获“优秀”,创下全国资源枯竭城市转型绩效评价纪录。

“七次优秀”的定盘星:一张蓝图绘到底

潘安湖国家湿地公园神农码头,矗立着一块碑,上面刻着一句让52万贾汪人无比自豪的话:“只有恢复绿水青山,才能使绿水青山变成金山银山。”2017年12月12日,习近平总书记来到潘安湖畔的神农码头视察,夸赞贾汪转型实践做得好,现在是“真旺”了。

谆谆嘱托,化为强大动力。在今年2月该区高质量发展总结表彰暨产业发展大会上,贾汪区委书记薛永的讲话掷地有声:“一张蓝图绘到底,坚持生态立区、产业强区、旅游旺区、文明兴区发展战略不动摇,更高质量实施‘四大行动’,更高水平推动‘四区’并进全面转型。”

贾汪区是“两山”实践创新基地,要坚定不移走生态优先、绿色发展之路。要坚持生态优先、绿色发展,持续擦亮高质量发展底色。坚持以文促旅、以旅兴农,不断拓宽增收致富多元渠道。积极探索绿水青山向“金山银山”转化的有效路径,充分挖掘乡村的生态、产业、旅游、文化价值,推动乡村产业不断发展壮大。深耕细作“文明兴区”,用心用情,久久为功 ,扎实推进新时代文明实践工作,夯实“十必联”群众工作法,融合开展社会文明程度与治理效能“双提升”行动,让文明之花开遍贾汪大地,并不断向外辐射。

战略定力,成为驱动贾汪获得“七次优秀”最深沉的力量。

“‘七次优秀’,意味着贾汪的转型路径不仅符合国家要求,更成为经得起检验的标杆范式。”贾汪区经济发展局党委委员、副局长吴健说。这份沉甸甸的荣誉背后,是贾汪对转型战略的笃定坚守。

时间拨回到2018年,为谋求绿色转型发展取得新突破,贾汪区全力推进“工业经济三年提升行动”,成立战略性新兴产业及高新技术产业招商工作领导小组,下设不锈钢及绿色建材产业招商办公室、临港物流(加工)产业招商办公室、高端装备与智能制造产业招商办公室、新能源汽车产业招商办公室、科教创新产业招商办公室五大招商办公室。

从“一煤独大”的困局中突围,贾汪以壮士断腕的勇气关闭全区煤矿,并大力整合整治钢铁、水泥、焦化等五大高耗能行业。腾挪出的宝贵空间,成为培育新质生产力的沃土。

“生态立区”被置于“四区”战略之首,一系列方案相继出台,构建起长效治理机制:《贾汪区“生态更美”和“旅游更旺”互促提质行动计划》《持续深化“环境更美、生态更优”行动实施方案》……生态优先、绿色发展理念融入城市血脉。

▲潘安湖国家湿地公园

生态蝶变:从大地“伤疤”到城市氧吧

漫步潘安湖国家湿地公园,白鹭翩跹,水清岸绿。难以想象,这里曾是13.23万亩采煤塌陷地的一部分。面对大地“伤疤”,贾汪创造性提出“村庄异地搬迁、基本农田整理、塌陷地复垦、生态修复、湿地景观开发”五位一体综合整治模式。

“治理过程是场硬仗,需要久久为功。”贾汪区生态环境局副局长姜加胜望着潘安湖岸边的池杉林感慨地说。近年来,全区按照“宜农则农、宜水则水、宜游则游”原则,整治利用采煤塌陷地4.9万亩,修复山体1700亩,植树造林3.7万亩,建成省绿美村庄20个。2024年又投入千万元实施千古山、捶子山等废弃矿山宕口生态修复,林木覆盖率高达31.58%,位居全省前列。

如今的潘安湖国家湿地公园,优美的生态环境吸引了众多鸟类在此栖息繁衍。其中,不乏青头潜鸭、东方白鹳、鹈鹕、蓝带翠鸟等珍稀鸟类。素有“鸟中大熊猫”之称的震旦鸦雀也在潘安湖畔筑巢安家,成为贾汪生态修复成果的生动写照。

潘安湖改造只是贾汪生态转型的一个缩影。督公湖、解忧湖、龙吟湖……一个个生态修复工程陆续完成,百年煤城荡涤掉煤灰,重现河流绕城、湖水映城、山水相融、人水相亲的“泉城”风采。

与此同时,贾汪区不断扩大生态修复版图,生态治理的顶层设计日益完善。在荒山绿化、宕口治理上狠下功夫,通过“增绿提档”行动和两轮“进军荒山”计划,实施山林斑秃补植、山林林相改造等工程,在石头缝里种出的山林,抚平了“伤疤”,修复了“绿肺”功能。划定42个环境管控单元,落实生态红线审查制度,推进大洞山“生态岛”建设,建成生物多样性展馆,开展物种监测保护。“将生态环境保护纳入经济社会发展总体规划,与经济工作同部署、同落实。”姜加胜展示的一摞实施方案,见证着制度力量的持续发力。

大洞山下,圣水湖边,亭台水榭边绿植环绕;

解忧湖边,龙吟湖畔,晨跑的市民笑意盈盈;

潘安湖上,渔歌唱晚,丰收的喜悦洋溢脸庞;

……

天更蓝,山更绿,水更清。人们在绿水青山、公园绿地中流连忘返,尽情地享受着大自然的无私馈赠和盎然生机,成为“良好生态环境是最普惠的民生福祉”的生动注脚。

产业涅槃:腾笼换鸟构建现代产业体系

距离潘安湖不远处的省级重大产业项目——朗欧菲艾腾(江苏)生物医药有限公司植物细胞发酵中试车间内,3米至5米高的不锈钢罐体整齐排列,宛如“银色巨人”,直通罐体的管道纵横交错,如同“银蛇”,将发酵、纯化、干燥等环节紧密连接。

▲朗欧菲艾腾(江苏)生物医药有限公司实验室内,技术人员正在查看培养皿。

▲朗欧菲艾腾(江苏)生物医药有限公司实验室内,技术人员正在查看培养皿。

该公司位于徐州工业园区内,是一家集研发、生产、销售于一体的生物医药企业,专注于生物医药和大健康产品的研发与生产,一期、二期全面投产后,年产值可达25亿元。

“作为贾汪工业经济发展主阵地,在招商引资工作中,园区坚持先进制造业与现代服务业双轮驱动,把因地制宜发展新质生产力作为构建高质量发展格局的突破口和切入点,按照‘一个产业、一个规划、一个招商项目储备库、一套招商方案、一个工作专班’的‘五个一’工作机制,全力引进‘链主’企业、‘龙头项目’。”徐州工业园区党工委副书记、管委会主任刘永辉说。

为扎实推进五大行业布局优化和转型升级,徐州工业园区先后关停热电、特钢、粉磨类等多家产能落后企业,“腾笼换鸟”招引中业慧谷、中建科技、昌成电气等优质项目。高标准建设电电产业园、新能源汽车产业园、中业慧谷智能智造产业园、龙泰先进制造产业园等载体平台,成为贾汪区推动产业向高端化、智能化、绿色化发展的重要增长极。

再看青山泉镇,作为贾汪区传统工业重镇,曾经深受煤炭资源枯竭影响,经济发展陷入困境。2018年4月以来,青山泉镇政策性关停各类企业97家,其中规上企业21家,工业应税销售收入减少80亿元;一般公共预算收入减少1.6亿元,经济发展面临较大压力。

青山泉镇没有一蹶不振,而是因地制宜、乘势而为,奋起直追,重新确立了“重振苏北工业强镇、建设江苏一流高新区”目标定位。

“坚定‘一年站起来、两年跑起来、三年强起来’的发展决心,牢牢扭住招商引资和产业发展这个‘牛鼻子’,充分放大徐工集团世界级品牌的龙头带动作用,借梯登高、借势而为、借力发展,全力建设徐工智慧产业城,打造全区乃至全市高端装备与智能制造产业发展最强地区。”贾汪区青山泉镇党委书记张健说。

徐工基础智能制造基地厂房内,机械轰鸣。这个总投资50亿元的市级“1号工程”,从2021年11月开工建设到2023年7月整体投产,仅用时不到两年,刷新了“贾汪速度”。

“2024年实现产值75亿元,2025年上半年更突破46亿元,成为青山泉镇从传统冶金、煤化工重镇向高端制造转型的强力引擎。” 青山泉镇分管工业的副镇长王泽坤介绍。

徐工基础落地带来“链式效应”。青山泉镇围绕其布局工程机械配套和智能制造两大园区,吸引54家关联企业集聚,2024年全镇规上工业总产值突破104亿元。

徐州工业园区、青山泉镇的转型实践只是贾汪区各板块产业强力发展的缩影。江庄镇以诚意新材料等为龙头的绿色建材正强劲发展;中联水泥技改项目稳步实施,生产效能大大提升;大吴临港新城综合枢纽和集聚效应正在凸显……一批批战略性新兴产业融合集群发展,构建起贾汪“产业涅槃”的四梁八柱。

从“地下”到“地上”,贾汪坚持先破后立,构建起高端装备制造、新材料和绿色建材、绿色低碳能源三大先进制造业与现代物流、文化旅游、科教创新三大现代服务业组成的“3+3”现代产业体系。目前该区已培育4个百亿级产业集群,聚集规上工业企业249家、规上服务业企业140家,年工业总产值超500亿元。

▲在贾汪区青山泉镇徐工基础工程机械智能制造基地深井钻机生产车间内,工人正在装配设备。

▲在贾汪区青山泉镇徐工基础工程机械智能制造基地深井钻机生产车间内,工人正在装配设备。

创新驱动:人才活水浇灌智造沃土

产业转型的高度,取决于科技创新的厚度。在潘安湖畔,贾汪区聚力打造科教创新区,西安交大徐州科技园、江苏师大科文学院相继落户,恒盛智谷等十大区级科技产业园区集聚科技型中小企业280家。

“我们深化‘菁英汇贾’行动,就是要让创新成为转型最强引擎。”贾汪区科技局党组成员、副局长靖川介绍,全区已签订校企战略协议87个,组建高校合作联盟14个,引进国家级领军人才、省科技副总等高端人才数十人。联合中国矿业大学共建的潘安湖国家级野外科学观测研究站,成为生态修复的智慧大脑;与西安交大、西北工大等共建7所市级新型研发机构,让产学研活动蓬勃开展。

政策“活水”精准滴灌。区级出台11项科技创新支持政策,累计拨付奖励资金约6600万元;建成国家级孵化器、众创空间;通过“苏科贷”等为133家企业融资5.35亿元。创新主体如雨后春笋:培育国家高新技术企业80家、国家科技型中小企业602家(次)、江苏省瞪羚企业3家。规上工业企业研发投入年均增长38.8%,高新技术产业产值年均增长33.9%,技术合同成交额年均飙升159.6%。

江苏金彭集团有限公司(以下简称“金彭”)品牌总经理宋庆德对此感触尤深:“转型不是孤军奋战。”

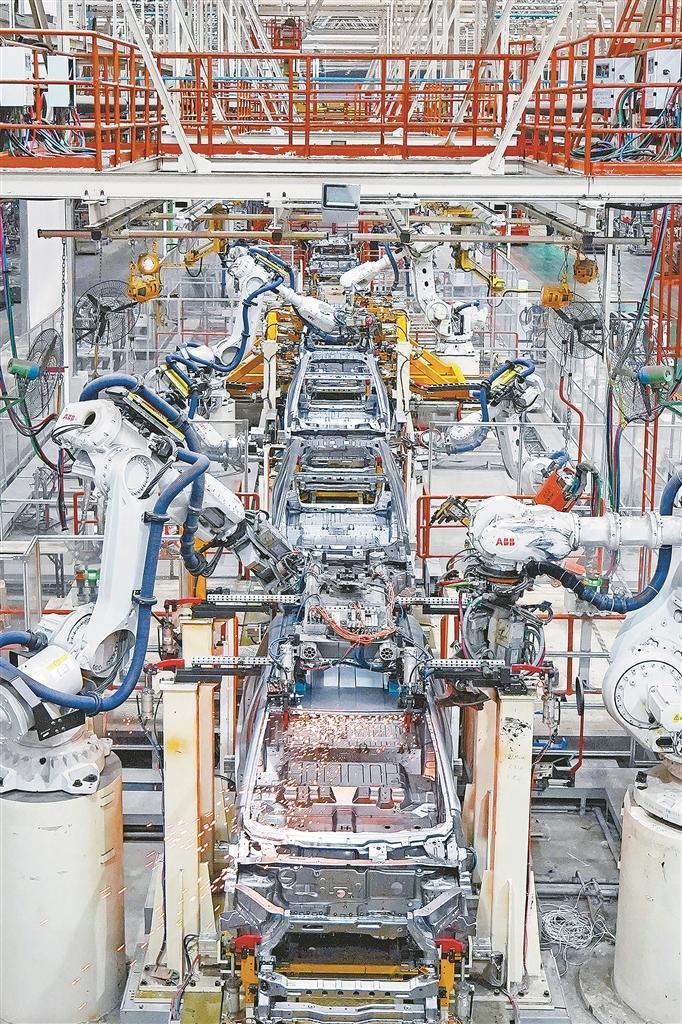

▲在徐州工业园区,吉麦新能源乘用车焊装车间,机器人正在作业。

▲在徐州工业园区,吉麦新能源乘用车焊装车间,机器人正在作业。

坐落于徐州工业园区的金彭,建厂伊始,是以电动三轮车为主、燃油三轮车为辅的双轨发展模式,十年前,为响应国家绿色转型的号召,毅然从双轨发展模式全面转向新能源车。近年来,在行业普遍使用铅酸电池的情况下,金彭在锂电池的应用上做出了不懈努力,除了已广泛使用的新能源汽车pack及储能应用外,还具备了电动三轮车用锂电池的生产能力,成为低速电动车领域锂电池化的先行者。

金彭的每一次跃升,都伴随着政策赋能。2025年7月25日,金彭召开“从技术突破到生态共赢”战略发布会。全新自研的金彭小糯米车型惊艳亮相——这款投入数千万元研发资金、历时11个月打造的产品,由国际顶尖设计团队操刀,采用汽车级四大工艺制造。全自动高精度冲压线使零件误差控制在±0.1mm内;激光焊检技术令焊点牢固度超人工标准30%;德国大众顶级烤漆工艺形成多层防护。“这不仅是产品线切换,更是企业核心竞争力的重构。”宋庆德说。

宋庆德坦言,政策支持是企业勇闯新路的关键后盾。在贾汪区委、区政府“鼓励企业做大做强外贸出口”的政策引导下,金彭积极拓展国际市场。“出口返税”等精准政策工具,则成为企业搏击海外市场的坚实阶梯。这种“政策赋能—企业发力”的良性循环,极大降低了转型试错成本,使企业敢投入、敢开拓。

金彭的转型实践,深刻诠释了贾汪区营商环境的优化之变。“环保、公安、消防……政府各部门的帮扶已是常态。”宋庆德道出了企业最真切的感受。这种“服务上门、管理靠前”的模式,一改传统监管思维,将“堵点”化解于萌芽,将“难点”破解在一线。当政府部门从管理者变为服务者,企业的精力得以从应对检查中解放出来,转而聚焦于创新研发与市场开拓,为贾汪企业整体转型注入了强劲动能。

政策与服务的双重加持,不断抬升着金彭转型的天花板。宋庆德透露,金彭已迈出更具雄心的步伐——开始在海外建设生产基地。从单纯的产品出口到技术标准、制造能力的全面输出,这标志着金彭已深度融入全球产业链,这一跃升,是贾汪区产业转型向价值链高端攀爬的生动诠释,更是“七次优秀”背后发展能级持续提升的有力印证。

富民答卷:绿水青山好风景变好“钱景”

生态治理带来了好风景,更带来了好“钱景”。

如今,2000余名像朱雪宁这样的周边群众,依托潘安湖景区在“家门口”端起了“生态饭碗”。“过去我们想离开这里,现在游客们都争相来这里旅游。”朱雪宁笑着说,“在家门口有份稳定工作,守护家人同时守护美景,是最幸福的事。”

▲马庄香包文化大院

在马庄香包文化大院内,绣娘们忙着赶制马庄足球香包,穿针引线,填充定形,缝合装袋,一个个精美的足球造型香包制作完成,奔赴“赛场”,为“苏超”加油。

在汴塘煎饼非遗体验馆,游客们一边了解煎饼制作技艺,一边体验美食制作过程。既好吃又有趣,实现“非遗+农文旅”的深度融合。

不只是香包和煎饼,近年来,贾汪区积极推动潘安湖鱼头、茱萸山地小公鸡、耿集草莓等特色产品实现品牌化、标准化发展。在贾汪区第二届“赏石榴花 品跑山鸡”美食文化旅游季活动中,农文旅融合的魅力尽显:大洞山石榴博览园内花海如霞,炒鸡大赛锅铲铿锵,“贾汪真旺”自卖头农产品展位前排起长龙。

生态优势正转化为发展胜势。贾汪区集聚60余家景区景点,唱响踏春、漂流、赏秋、滑雪“四季歌”,荣获首批国家全域旅游示范区。2023年,贾汪区化学需氧量、氨氮排放量同比分别骤降50.1%和78.1%,环境指标在本次绩效评价中表现尤为亮眼,成为贾汪斩获“七次优秀”的关键加分项。

“坚持‘富口袋’与‘富脑袋’并重,让群众共享转型红利。”这是贾汪的民生承诺。

多措并举下,贾汪区累计改造棚户区580万平方米,2.9万户群众喜迁新居;安置失业矿工5.1万人,适龄安置率达94%。

打造乡风文明“策源地”,总结推广“马庄经验”,深度挖掘“马庄民兵、马庄农民乐团、金马之声广播、升旗仪式、春节大联欢、敬老尊贤”六个“三十年”实践经验,全域常态化开展学习推广“马庄经验”十项活动。

今年6月,当“挽住云河洗天青——中国20年‘绿色之变’”融媒体采访团走进潘安湖,30余家媒体共同见证了从“一城煤灰半城土”到“一城青山半城湖”的美丽蝶变。生态宜居、就业充分、保障完善,让市民的获得感、幸福感、安全感更加充实。

贾汪区被确定为全国新时代文明实践中心建设10个“先行试验区”之一,文明之花盛开在贾汪的大街小巷,成为贾汪高质量跨越发展强劲的内生动力。

全域深化新时代文明实践中心建设,该区先后建成1个新时代文明实践中心,12个所、132个站,281个群众举步即至的新时代文明实践点遍布城乡,密织起体系贯通、全面覆盖的四级阵地网络。

与此同时,落实“文明兴区”战略,贾汪持续融合推进社会文明程度和治理效能双提升行动,推动社会文明程度和治理效能进一步提高。

按照贾汪区委统一部署,区委组织部融合推进“头雁领航·组织护航”行动,“万名党员进党校”全员培训活动;区委宣传部融合推进“贾汪正能量 身边好榜样”选树宣传活动,贾汪草根秀——“百姓大舞台 有才你就来”群众自办文化活动,“整洁有序习惯好 文明程度大提高”微习惯养成活动,优化“十必联”群众工作法,建立“‘1+N’+10”包联体系,新时代文明实践阵地建设;区委统战部融合推进“民企结亲困境儿童成长”行动、“同心筑梦”行动;区委政法委融合推进“两帮两认同”行动,持续开展“点亮微心愿”“同吃连心饭”“平安贾汪巡防联盟”等活动;区纪委监委融合推进“双提升”行动监督工作。

“加强社会主义精神文明建设,培育和践行社会主义核心价值观,推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范与创新提升社会基层治理水平相辅相成。”“在新征程上全面推进中国式现代化贾汪新实践,在关注增加城乡居民收入等情况的同时,也要关注满足人民文化需求、增强人民精神力量,促进人民精神生活共同富裕。”这已成为贾汪各级领导干部们的共识。

永葆标杆:转型下半场的新长征

“七次优秀”绝非终点。站在新起点,贾汪清醒地认识到机遇与挑战并存的辩证逻辑。

目前,贾汪尚有0.33万亩塌陷地、35个采石宕口待治理,部分产业配套道路、地下管网亟待完善。作为“矿改区”“远郊区”,财政自主能力薄弱,除资源枯竭城市转移支付外,难以直接享受省级财政转移支付。“我们生态修复指标已处于高位,提升空间收窄,而其他资源枯竭城市进步空间更大。”吴健对当前面临的竞争态势进行了详细分析。

如何避免“标兵渐远、追兵渐进”?今年6月,徐州市委、市政府出台《关于进一步支持贾汪区高质量转型发展的意见》,该意见明确:到2030年,贾汪要成为徐州高质量发展新增长极。“这是当前和长远发展的‘指南针’‘助推器’和‘金钥匙’。” 贾汪区委副书记、区长翁乐天在7月9日的政策调度会上表示。

贾汪的突围路径已然清晰:健全新质生产力体制机制,推动传统产业“智改数转网联”;深化城市更新,打造宜居宜业城市副中心;加快城乡融合,持续打响“贾汪真旺”文旅品牌……在大洞山山麓,石榴花海与跑山鸡的香味交织;在恒盛智谷产业园,数字经济的种子正在萌芽;在金彭集团的生产线上,贾汪制造的新航程已经开启。

从“煤城”到“绿城”,贾汪区的转型发展之路,是一部生态修复与产业转型的奋斗史。

潘安湖的碧波,映照着贾汪转型的壮阔航程。当马庄绣娘手中的香包绣出幸福图景,当废弃矿坑蝶变为国家湿地公园,当“徐州之夜”的灯火照亮曾经的塌陷地,这座资源枯竭之城用“七次优秀”的实践昭示:只要笃定“绿水青山就是金山银山”,“伤疤”之上亦可绽放新生的光芒。其系统性的战略定力、创新驱动的产业涅槃、久久为功的生态治理、以人为本的民生关怀,正为全国同类型城市转型,标注出一个清晰而昂扬的坐标。

在高质量发展的新长征路上,贾汪的转型故事,刚刚写下多彩序章。